Histoire des pratiques soignantes et de la médecine

COMPRENDRE

HISTOIRE DES PRATIQUES SOIGNANTES

L’anthropologie des pratiques soignantes vise à replacer le développement de l’homme dans son contexte de vie, dans son histoire et son environnement pour souligner à la fois sa grande fragilité et sa capacité d’adaptation pour survivre dans des conditions difficiles. Au cours de l’histoire, l’homme a démontré son aptitude à s’organiser et à vivre en société, à développer des savoirs et des savoir-faire qui l’ont aidé à s’adapter et à vivre en ayant une « maîtrise » toujours plus grande de son environnement.

Aborder l’histoire des pratiques soignantes et de la médecine nécessite un passage obligé, celui de la réflexion quant à l’acception ou plutôt aux acceptions du terme « soigner ».

« Soigner, prendre soin de la vie est à l’origine de toutes les cultures. Depuis le début de l’histoire de l’humanité, les hommes et les femmes se sont efforcés de trouver comment survivre1. » Ainsi, les pratiques de soins se sont développées autour de ce qui permet d’assurer la vie.

Soigner, c’est donc assurer la continuité de la vie du groupe et de l’espèce, c’est prendre soin de la vie pour qu’elle puisse demeurer.

Fondements culturels

Fondements culturels

La principale priorité de l’homme est de se nourrir, de trouver la nourriture et de la préparer, ce qui a donné naissance aux différentes pratiques alimentaires des civilisations. Mais se sustenter requiert un ensemble d’activités prises en charge par des hommes ou des femmes, selon leur particularité. Cette organisation des tâches octroie aux hommes les activités les plus rudes qui nécessitent une forme d’intelligence différente de celle des femmes.

Les hommes chassent, ramassent les végétaux, préparent les outils de la chasse, etc. La chasse, la pêche, la guerre occasionnent des accidents, lesquels requièrent l’utilisation d’outils, de lames, de suture, du feu, etc. Cette prise en charge est assurée par les hommes parce que ces soins nécessitent une force physique qui est l’apanage des hommes qui sont plus grands et plus forts. Ainsi, ils découvrent et explorent l’intérieur du corps.

Quant aux femmes, elles récoltent les végétaux, sélectionnent les plantes en fonction de leur maturité et découvrent de façon empirique les vertus thérapeutiques des plantes qu’elles se transmettent par tradition orale. Elles préparent les aliments pour qu’ils puissent être consommés, imaginent comment et avec quels ustensiles les servir, les manger, etc. Elles ont aussi la charge des soins aux enfants, aux malades et aux mourants, auprès desquels elles assurent les soins du corps et les pratiques alimentaires. C’est la femme, forte de son expérience personnelle et de ce que son corps a vécu, qui peut prendre soin des autres.

Cette organisation structure la vie du groupe et génère des réactions telles que : plaisir, déplaisir, convivialité, entraide, partage, etc. Ainsi s’organisent les connaissances, les rites et les croyances avec des attributions de rôles distinctes selon le sexe. Ce sont les savoirs empiriques, nés de l’expérience de l’individu et du groupe, qui sont transmis de génération en génération. Leur diversification est liée aux expériences successives, qui permettent de faire face à ces situations de vie.

Un autre aspect vital requiert toutes les préoccupations, celui de s’adapter à son environnement. Se protéger des prédateurs, des rudesses du climat, avoir un endroit où se reposer, être en sécurité, prendre soin des outils, conserver les produits de la chasse, utiliser les plantes, s’occuper des animaux, des récoltes devient indispensable. Ces préoccupations donnent sens aux pratiques du corps – pratiques vestimentaires et d’entretien – et aux pratiques de l’habitat autour desquelles se créent la famille et les pratiques sexuelles.

Dès lors, la vie s’organise, il devient indispensable d’en prendre soin et de la préserver. De ce fait, « soigner, veiller à, représente un ensemble d’actes de vie qui ont pour but et pour fonction d’entretenir la vie des êtres vivants en vue de leur permettre de se reproduire et de perpétuer la vie du groupe2 ».

Ces étapes fondamentales surmontées, il faut affronter les autres réalités de la vie, la naissance, la maladie, la mort et y faire face. Ces nécessités donnent lieu à un ensemble d’activités indispensables prises en charge par les hommes et par les femmes, appelées « savoir-faire », lesquels sont acquis par tâtonnements, essais, erreurs.

C’est autour de ces nécessités vitales que se constituent les premiers savoirs qui donnent naissance à des pratiques courantes pour assurer la continuité de la vie.

Cependant, certaines situations étant inexpliquées par la connaissance qu’il possède, l’homme a recours au spirituel, aux explications métaphysiques ; c’est ainsi qu’apparaissent des notions telles que le bien et le mal, la conjuration des mauvais sorts, la dénonciation du mal, dont la charge est confiée aux shamans, aux prêtres qui font office de médiateurs avec le surnaturel. Le prêtre, qui est le gardien des traditions, est reconnu comme le médiateur entre les forces bénéfiques et maléfiques. Le médecin, descendant des prêtres, devient le spécialiste de l’identification des signes du mal dont le malade est porteur. Son rôle ira grandissant avec la progression des découvertes médicales.

Mélange de sorcellerie, de magie et d’explication divine, les savoirs transmis deviennent des rites perpétuels qu’il convient de respecter.

L’écriture est le point de départ de la formalisation de ces savoirs acquis de l’expérience, du questionnement, du doute. Les prêtres, les shamans, bref les personnes cultivées sachant lire et écrire consignent les connaissances apportées par les hommes. Peu à peu, sous l’influence des religions, ils imposent leur suprématie. Le personnage du médecin apparaît ; il devient le médiateur, il peut constater et interpréter les signes du corps, qu’il cherchera à explorer.

Cette formalisation scinde la connaissance. Ainsi s’affirme la supériorité des gens lettrés, notamment les médecins qui, par leur accès à l’écriture et à la lecture, s’approprient les savoirs « scientifiques ». Ces savoirs écrits sont appris et appliqués pour lutter contre la maladie. Leur pratique passe par l’utilisation d’outils nécessitant force et robustesse. Les soins du corps blessé, nécessitant suture, incision, réduction de fracture, exploration, relèvent de la compétence de l’homme, ce qui explique une orientation masculine.

Par opposition, les savoirs empiriques de la vie quotidienne sont nécessaires pour perpétuer la vie. Ils deviennent l’apanage des femmes. Ces soins des femmes accompagnent les étapes de la vie. Nombreux à la naissance et durant l’enfance, ils vont en décroissant à l’âge adulte, pour s’intensifier à nouveau lors de la vieillesse.

C’est ainsi que « les soins » et « soigner » prennent deux orientations distinctes : d’une part, assurer la continuité de la vie, et d’autre part, restaurer la santé. Peu à peu, soigner revient à traiter la maladie, et les liens tissés entre l’homme et son environnement, voire son groupe social pour perpétuer la vie sont mis à mal, seul le corps malade est considéré.

Rôle des femmes

Rôle des femmes

Les acteurs des soins se dissocient. Les hommes chargés de l’exploration du corps et de sa réparation développent des technologies de plus en plus précises qui serviront également à d’autres corps de métiers. Ils deviendront barbiers et chirurgiens. Les femmes, quant à elles, assurent tous les soins en lien avec les différentes étapes de la vie, la fécondité et le développement de la personne.

Soigner, c’est aussi se poser des questions sur ce qui est bon et sur ce qui est mauvais pour repousser la maladie et la mort.

Vieilles femmes

Vieilles femmes

Jusqu’à l’affirmation du christianisme comme religion d’État, les pratiques soignantes des femmes consistent à donner les soins corporels par différents moyens. Elles ont recours aux plantes pour soulager les maux, pour réaliser des préparations alimentaires, des breuvages désaltérants, des repas mêlant différents végétaux et produits naturels et dont les consistances peuvent s’adapter aux différents âges de la vie. Ces pratiques alimentaires, composantes vitales, servent également de médicaments par l’alchimie des plantes utilisées. Par ailleurs, les femmes prodiguent des soins concourant à protéger le corps des agressions, tels que les bains, le change du linge. Elles utilisent les pratiques de massage pour soulager et pour relaxer. Elles appliquent des soins de beauté.

Ainsi, « pendant des siècles, les femmes ont été des médecins autodidactes sans diplôme ; n’ayant pas accès aux livres et aux cours, elles firent elles-mêmes leur propre enseignement, se transmettant leur expérience de voisine en voisine, de mère en fille3 ».

Ces pratiques de soins traditionnelles respectent l’harmonie entre le corps, l’esprit et l’environnement.

La valeur sociale des soins donnés par les femmes est directement liée à l’expérience vécue dans leur propre corps. Aussi, seule la maiä, c’est-à-dire la grand-mère, peut devenir femme qui aide. Ainsi, ce sont les vieilles femmes qui dispensent les soins.

Femmes consacrées : les religieuses

Femmes consacrées : les religieuses

L’arrivée du christianisme modifie radicalement la pratique soignante. Les connaissances en lien avec les mystères de la nature sont suspectes, le corps est jugé comme impur ; de ce fait, les soins du corps sont méprisés car considérés comme charnels. Les femmes soignantes sont des impies qui perpétuent des rites païens, ce qui va à l’encontre de la croyance chrétienne. Ainsi identifiées comme sorcières, ces femmes sont marginalisées, pourchassées, bannies, condamnées et doivent périr. Ce sont les prêtres qui s’approprient la connaissance, identifiant le bien et le mal. C’est la suprématie de l’esprit sur le corps et les soins deviennent spirituels. Le corps est dissocié de l’âme. Il faut connaître la souffrance physique pour se racheter et seule une personne ayant renoncé à elle-même peut donner ces soins.

Les pratiques soignantes sont alors sous l’égide de l’Église ; moines et religieuses sont les détenteurs des pratiques permettant de soigner l’âme. On parle alors des femmes consacrées (religieuses ayant fait don de leur virginité et de leur âme à Dieu) et de leur vocation. Ainsi, les pratiques de soins du corps (hygiène, massage, etc.) sont délaissées ; priment le discours, la morale, le conseil, les recommandations, etc. Les religieuses prodiguent des soins aux pauvres, aux malades et aux souffrants dans le but de racheter leur âme. Elles ne peuvent pas concilier les soins avec l’environnement de ces gens car elles ne peuvent pas aller dans le monde de l’impur. Les indigents et les malades viennent dans les lieux de soins ; c’est l’apparition des hospices et des hôpitaux.

Auxiliaires médicales : garde-malade et infirmière4

Auxiliaires médicales : garde-malade et infirmière4

Avec la séparation de l’Église et de l’État en 1905 apparaît le personnage de l’infirmière. L’infirmière garde la vocation de servir les pauvres, les malades, mais les découvertes en sciences physiques et chimiques font progresser la médecine et les pratiques soignantes se trouvent modifiées. Les activités médicales s’amplifient et permettent le diagnostic et le traitement des maladies. Le médecin utilise de plus en plus de techniques élaborées et il lui est nécessaire d’être secondé. Il délègue les tâches quotidiennes qu’il a l’habitude d’exécuter lui-même (prise de la température, analyses d’urines, lavements, etc.) à une main-d’œuvre dévouée qui n’a d’autre intérêt que d’être au service du malade. Ainsi se construit la pratique soignante, être au service du malade et servir le médecin.

L’évolution technologique et notamment les découvertes pasteuriennes de l’asepsie et de l’antisepsie annoncent des bouleversements majeurs dans la pratique médicale. Il est alors nécessaire d’avoir du personnel compétent. Aussi, pour assurer la formation de ces aides subalternes, apparaît la première école d’infirmières créée sous l’impulsion du Dr Bourneville à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris en 1878. Y accèdent les personnes désirant donner des soins, recrutées dans un contexte de laïcisation. Progressivement, elles remplacent les religieuses. Les médecins élaborent le contenu de leur formation afin de les initier aux connaissances indispensables (anatomie, hygiène, techniques de soins, etc.) pour qu’elles puissent assurer les soins délégués et être fiables dans les observations qu’elles réalisent. De ce fait, on comprend que la formation soit orientée par les deux attitudes attendues du personnel soignant : servir le malade et le médecin.

Servir le malade est une mission infirmière répondant aux « qualités » féminines : vocation, soumission, délicatesse, suppléance envers le malade.

Servir le médecin, c’est appliquer l’enseignement dispensé et exécuter les consignes données sans remise en question. Dans ce contexte, la pratique infirmière est largement empreinte de valeurs morales.

Cependant, l’infirmière voit son champ d’action se développer de plus en plus du fait de l’essor de la médecine et de la nécessité pour le médecin de se rendre au domicile des personnes.

L’histoire de l’évolution de la condition féminine, et donc la place de la femme dans la société, contribue à accroître l’autonomie intellectuelle de l’infirmière. Pour échapper au discours moralisateur, elle va investir dans la technicité pour prolonger l’action médicale et revendiquer un rôle paramédical du fait de l’acquisition de compétences techniques. C’est ainsi que les soins relevant du rôle médical prennent de la considération et que toutes les autres pratiques autour des soins du corps, relevant davantage du rôle moral et social, perdent leur raison d’être.

Cette évolution dans les pratiques soignantes est dépendante de l’histoire même de la médecine et des courants culturels des époques traversées.

HISTOIRE DE LA MÉDECINE

Tout au long de l’histoire de la médecine dans le monde, c’est le corps malade qui interpelle et qui requiert toute l’attention. Abordée avec rationalité et irrationalité, la médecine offre une place prépondérante aux hommes, celle des femmes reste secondaire.

Comme nous venons de le voir précédemment, l’art de soigner est aussi ancien que l’humanité puisqu’il a facilité l’adaptation des hommes et de leurs civilisations à leur environnement pour survivre. Cependant, la médecine ne compte que quelques millénaires d’existence et n’a atteint une véritable reconnaissance que depuis moins de 200 ans, et ce en lien avec l’évolution des connaissances et des habiletés de ceux qui l’exercent. Initialement considérée comme un art, elle devient progressivement une science en s’appuyant sur les savoirs, les techniques et les découvertes qui découlent de la mise en évidence de lois fondamentales. Depuis, son développement et ses progrès se réalisent à une vitesse étonnante et se poursuivent encore de nos jours.

L’approche chronologique et géographique utilisée dans la suite de ce chapitre situe les grandes périodes de l’histoire de la médecine avec leurs caractéristiques culturelles et médicales ainsi que les principales découvertes qui ont marqué chacune de ces époques.

Médecine de l’Antiquité5

Médecine de l’Antiquité5

Pour lutter contre les affections dont les causes matérielles sont indiscernables, toutes les médecines dites « archaïques » font appel à la magie, à la prière et à la divination. La maladie est considérée comme une sanction surnaturelle infligée à l’individu par une puissance démoniaque ou divine sur laquelle seuls les sorciers, les prêtres, les devins, encore appelés « shamans », peuvent intervenir car ils possèdent le pouvoir exceptionnel d’entrer en rapport avec les puissances surnaturelles. Cette conception a survécu jusqu’à nos jours dans certaines peuplades primitives et dans certains milieux arriérés ou mystiques.

C’est en Mésopotamie et en Égypte qu’on observe un timide pas vers la laïcisation de la médecine, dissociant la médecine divine de la médecine humaine, sans pour autant en évincer une au profit de l’autre.

Mésopotamie

Mésopotamie

Rappel historique

Rappel historique

Quatre civilisations se succèdent de 4000 à 539 avant J.-C.

Située entre les cours du Tigre et de l’Euphrate, la Mésopotamie est considérée comme le berceau de la civilisation pour plusieurs raisons. La fertilité de ses terres a favorisé son développement, sa richesse, une vie sociale importante autour des plantations de céréales, et la domestication d’animaux (9000 ans avant J.-C.). Ses invasions successives ont influencé la culture et enrichi cette civilisation : organisation de cités-États, création des systèmes d’irrigation, apparition des systèmes d’écriture et création d’un code juridique.

Médecine

Médecine

Pour les Mésopotamiens, l’homme est déterminé par la précarité et l’absurdité de sa condition. Il est fait pour servir les dieux. La maladie est considérée comme une offense à une divinité, et le prêtre médecin doit découvrir la faute commise et en obtenir l’expiation.

La médecine est exercée par deux spécialistes. L’un, « expert magique », se charge de l’approche surnaturelle et irrationnelle de la maladie ; l’autre aurait une approche plus rationnelle pour guérir.

Le premier effectue un interrogatoire pour rechercher la transgression. Il décrit des signes cliniques, établit le diagnostic d’un certain nombre d’affections. Les examens complémentaires consistent en l’observation du vol des oiseaux, des fumées dégagées lors de la combustion de la farine, des viscères d’animaux sacrifiés, des astres et des rêves.

Le second, responsable du traitement, propose les prescriptions. La thérapeutique est magique et nécessite la mise en place d’un rituel avant, pendant et après l’usage de remèdes végétaux, minéraux ou animaux, dispensés sous forme de potions, d’inhalations, d’emplâtres ou d’instillations. Il réduit également les fractures, draine les abcès, préconise l’isolement des malades, etc.

La médecine mésopotamienne est décrite dans un traité listant les diagnostics et les pronostics, le Traité de diagnostics et pronostics. Le premier code de déontologie date de 282 avant J.-C. Le médecin prête alors serment. Le chirurgien barbier, pour sa part, fait partie de la corporation des artisans.

Médecins

Médecins

Les médecins ont un statut défini et exercent différentes fonctions. Certains vont au domicile du malade et posent le diagnostic, d’autres sont devins ou exorcistes, ils assurent « la guérison ». Quand le malade ne peut être guéri, aucun recours au divin n’est proposé si les moyens rationnels ne sont pas efficaces.

Égypte

Égypte

Rappel historique

Rappel historique

La civilisation égyptienne dure 3 000 ans, de 3100 à 332 avant J.-C., date de la conquête de l’Égypte par Alexandre. En 30 avant J.-C., l’Égypte passe sous domination romaine.

Médecine

Médecine

L’âme égyptienne est marquée par l’espérance et la joie de vivre, à l’inverse des enfers et des ténèbres promis à Babylone. Les hommes sont voués à une félicité éternelle. La maladie est la possession du corps par un dieu, un mort ou un ennemi.

De nombreux écrits médicaux ont été retrouvés, notamment sur des papyrus. Ils révèlent des informations relatives à la gynécologie, à la chirurgie, à la proctologie et aux différentes thérapeutiques. Ces connaissances sont probablement induites par la pratique de l’embaumement, qui nécessitait l’éviscération et donc le développement de connaissances en anatomie. Cependant, les connaissances en physiologie demeurent sommaires et inexactes. Il faut attendre le XVIe siècle pour mieux l’appréhender.

L’exercice de la médecine est codifié. Les médecins établissent des diagnostics suite à un recueil d’informations, à un examen clinique et à l’observation des excrétas (urines, selles, crachats). Néanmoins, ils ne font pas de pronostic puisque la guérison relève de la volonté des dieux. L’examen du malade comprend : interrogatoire, inspection, palpation, percussion, auscultation. Le médecin prononce des incantations en appliquant des remèdes médicaux, utilise des amulettes et des statues guérisseuses.

Quelques signes sont regroupés en syndromes (insuffisance cardiaque, angine de poitrine, etc.) et certaines descriptions et annotations retrouvées dans les papyrus démontrent l’avancée des connaissances : description des complications neurologiques des traumatismes cervicaux (tétraplégie, troubles sphinctériens), utilisation de tampons vaginaux contraceptifs à base de latex, suture des plaies à l’aide de « catgut » (dont la signification est « boyau de chat »).

L’hygiène publique est relativement bien développée, pour lutter contre les infections microbiennes et parasitaires.

Pour soigner, les médecins ont recours à l’utilisation de drogues d’origine végétale, animale et minérale, qui sont administrées sous forme de comprimés, pommades ou fumigations.

Le premier papyrus médical, acheté par Ebers (égyptologue allemand) à un Égyptien en 1872, date de 1550 ans avant J.-C. et est long de 20 mètres. C’est le plus ancien traité de pharmacologie. Il explore les maladies en les classant de la tête aux pieds.

Les papyrus sont conservés dans des temples par les prêtres parce que les textes médicaux doivent être tenus secrets. Il faut attendre 1822, date à laquelle Champollion décrypte les hiéroglyphes, pour que ces connaissances soient divulguées.

Médecins

Médecins

Les médecins ont une grande renommée et occupent une place reconnue dans la société. Ils sont le plus souvent spécialisés ; ainsi, il existe des spécialistes de l’anus, de la bouche et des dents, des yeux, de l’abdomen, etc.

Les médecins soulignent la fonction des poumons, connaissent l’anatomie du cœur et pressentent son rôle ainsi que celui des vaisseaux. Le papyrus d’Ebers décrit « la danse du cœur » mais confond les vaisseaux avec tous les autres canaux excréteurs et les relie tous au cœur. Le cœur est le siège de l’intellect et de la pensée.

Pour sa formation, le médecin fait un stage dans une maison de vie, lieu d’activité intellectuelle, culturelle et centre de documentation. Il est spécialisé et dispose de manuels d’enseignement écrits sur des papyrus et des poteries.

Grèce

Grèce

Rappel historique

Rappel historique

La médecine grecque, comme l’ensemble de cette civilisation, a une grande influence sur nos modes de pensée et les Grecs sont considérés comme les fondateurs de la médecine moderne. À partir du VIIIe siècle avant J.-C., la civilisation hellénique domine le monde méditerranéen autour de deux cités : Athènes et Sparte. Indépendantes et souvent rivales, elles s’unissent pour combattre leur puissant voisin, l’empire perse.

Les mathématiciens développent une philosophie de la vie et de l’univers par l’observation et l’expérience (Socrate, Pythagore, Platon, Aristote, Archimède). Ils se posent des questions sur l’origine de l’homme et de l’univers, certains évoquent une théorie de l’évolution. Empédocle pense qu’à l’origine des êtres monstrueux s’assemblent et deviennent des êtres plus équilibrés.

Les Grecs ont le sentiment d’appartenir à une civilisation originale faite de liberté et de sagesse et, pour eux, les non-Grecs sont considérés comme des êtres barbares.

Médecine

Médecine

La médecine cherche à se défaire de l’influence de la religion et de la magie pour expliquer de façon logique les faits observés. Les connaissances en anatomie sont relativement correctes. Néanmoins, les connaissances en physiologie restent sommaires et inexactes, marquées par la théorie des quatre éléments (terre, eau, air, feu) et des quatre humeurs (sang, bile, bile noire et phlegme).

La maladie est vue comme résultant de facteurs internes liés à un déséquilibre des humeurs et de facteurs externes tels le climat, l’environnement et le régime.

Les humeurs sont représentées par :

– le sang (élaboré au niveau du cœur) dit « chaud et humide » ;

– la bile (jaune, sécrétée par le foie) dite « sèche et chaude » ;

– l’atrabile (bile noire appelée « méléna ») dite « froide et sèche » ;

– le phlegme (écoulement nasal, crachats, glaires intestinales, liquide céphalorachidien, liquides sécrétés par l’hypophyse donc venant du cerveau, d’où l’expression « rhume de cerveau »).

Les facteurs extrinsèques sont représentés par les saisons, les eaux, l’air, les vents.

Les facteurs intrinsèques correspondent aux âges de la vie, aux facteurs congénitaux ou génétiques ou constitutionnels ainsi qu’aux facteurs raciaux.

La démarche médicale procède par étapes : établissement du diagnostic après examen du malade, formulation d’un pronostic et enfin proposition d’un traitement qui ne vise qu’à seconder la nature dans le processus de guérison. On utilise peu de médicaments ; l’essentiel est constitué par des prescriptions qui visent le régime et l’hygiène de vie.

La médecine grecque s’élabore en quatre périodes.

– La première, la période mythologique, considère la maladie comme une punition divine où les dieux ont le pouvoir de guérir ou de provoquer les maladies. La médecine est exercée dans des temples et Apollon est le dieu de la médecine, Hygie la déesse protectrice de la santé (médecine préventive) et Panacée celle qui guérit les malades (médecine curative).

– La deuxième, dite période philosophique et savante, se caractérise par la dissociation de la médecine et de la magie par des philosophes savants qui cherchent à raccorder les lois de la physique et de la chimie à la physiologie humaine et à expliquer les phénomènes constatés.

– La troisième, dite période hippocratique, est caractérisée par une nouvelle conception : les maladies ont une cause naturelle et non plus surnaturelle, cause que l’on peut expliquer et comprendre. Les maladies ont une origine environnementale qu’il faut découvrir. La santé est la résultante de l’équilibre des humeurs et la maladie est la rupture de cet équilibre.

– La dernière, post-hippocratique, correspond à la création d’une multitude d’écoles et de sectes médicales développant des concepts opposés.

La médecine devient un art indépendant des pratiques religieuses et elle considère la maladie comme étant liée à des phénomènes extrinsèques et intrinsèques. La notion de lésion d’un tissu ou organe par un agent quelconque est inconnue ; la maladie est vue comme une atteinte globale de l’organisme.

La pharmacopée repose sur l’usage de substances minérales (cuivre cicatrisant des lésions buccales, alun antiulcéreux, etc.) et végétales (orge antipyrétique et antidiarrhéique, raisin ou miel anti-infectieux des plaies, etc.). Les interventions chirurgicales sont nombreuses, peut-être grâce à l’usage d’anesthésiants et d’analgésiques issus de la mandragore et du pavot. Elles consistent en des excisions de tumeurs et des incisions diverses.

Médecins

Médecins

D’abord itinérants, les médecins se sédentarisent dans des maisons médicales où ils sont assistés par des esclaves et des étudiants.

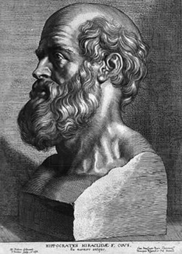

Hippocrate reste l’un des médecins les plus connus grâce aux connaissances qu’il a écrites et/ou regroupées avec des disciples du courant de pensée dont il est à l’origine. Ce courant a traversé les époques pour être encore aujourd’hui d’actualité par le respect du malade qu’il prônait et surtout le fait de veiller à ne pas lui nuire.

Hippocrate (460–377 av. J.-C.), fils et petit-fils de médecin, reçoit une éducation complète (philosophie, physique, géométrie, astronomie, etc.) et un enseignement de la médecine par son père et par des maîtres. Il approfondit ses connaissances en voyageant et fait la synthèse de toutes les connaissances médicales qu’il découvre. Il laisse 60 traités médicaux. Il établit les principes théoriques de la médecine et fonde l’école de l’île de Cos.

Il instaure l’examen du malade pour rechercher des signes généraux et locaux, l’interrogatoire à la recherche des antécédents et l’étude de l’évolution de la maladie en cherchant à établir un pronostic. Il établit les phases d’évolution de la maladie : incubation, phase critique et résolution. Il prescrit les traitements qui comprennent des mesures hygiéno-diététiques, les saignées et les ventouses scarifiées, les vomitifs, les purgatifs, les lavements, les bains chauds ou froids, les cataplasmes, l’application de compresses, les tisanes.

Il relie la pratique médicale à la philosophie et à la morale, et donne naissance à l’éthique. Le devoir du médecin est ainsi clairement défini : il doit soulager et vise à aider la nature à rétablir l’équilibre.

L’éthique est une dominante de l’exercice médical ; l’attitude du médecin doit être irréprochable vis-à-vis du patient comme de sa famille. Le médecin doit prendre soin de lui et être en bonne santé.

Son exercice est régi par le serment d’Hippocrate dont les médecins actuels ont hérité. Ce serment est composé de deux types de consignes : les assertions et les interdits qui constituent les fondements de l’éthique médicale. Les deux conceptions mises en évidence sont de proscrire tout risque de nuire et de taire ce qui ne doit être divulgué. Ainsi, la notion du secret médical apparaît comme absolue, le sort du malade est reconnu comme prioritaire.

Les quatre principes de cette éthique sont :

– l’intérêt du malade, plus important que celui du médecin ;

– le refus d’accomplir des actes dangereux ;

Le serment d’Hippocrate régit les règles de la confraternité entre les médecins, l’égalité des hommes devant la maladie, la défense de la vie, le respect du secret médical :

– « je dirigerai le régime des malades à leur avantage » ;

– « je m’abstiendrai de tout mal, toute injustice » ;

– « je ne remettrai à personne du poison » ;

– « je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif » ;

– « dans quelque maison que j’entre, j’y entrerai pour l’utilité des malades, me préservant de tout méfait volontaire et corrupteur » ;

– « quoique je voie ou entende dans la société pendant l’exercice ou même hors de l’exercice de ma profession, je tairai ce qui n’a jamais besoin d’être divulgué, regardant la discrétion comme un devoir en pareil cas » ;

– « si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes ».

Empire romain

Empire romain

Rappel historique

Rappel historique

Rome devient la « maîtresse du monde occidental » et va progressivement à partir du IIIe siècle avant J.-C. s’étendre en Italie puis à l’ensemble du bassin méditerranéen et à une partie de l’Europe. L’Empire romain règne jusqu’en 476.

Médecine

Médecine

La pensée médicale romaine évolue autour de trois périodes : la médecine divinatoire, la médecine des médecins des sectes, la médecine galénique.

– La médecine divinatoire repose sur la divination après l’observation des viscères d’animaux.

– La médecine des sectes médicales est imprégnée de la culture grecque. Au cours de leurs conquêtes, les Romains côtoient les Grecs, plus cultivés et plus raffinés qu’eux, ce qui induit des modifications perceptibles dans leur approche de la médecine du fait des influences des philosophes, mathématiciens, anatomistes, etc. De ce fait, après la conquête de la Grèce, un grand nombre de médecins grecs s’installent à Rome et le statut social du médecin, jusque-là relativement bas, s’améliore progressivement.

– La médecine galénique est marquée par Galien, considéré, avec Hippocrate, comme l’un des plus grands médecins de l’Antiquité.

Au début de l’Empire romain, toute personne parlant le grec peut devenir médecin. Mais devant la valorisation de ce statut, l’organisation des études s’impose pour éviter l’apparition de pseudo-médecins. L’enseignement s’organise alors autour de médecins réputés et aboutit à la création d’écoles de médecine.

Les Romains développent l’hygiène publique en veillant à la propreté des rues, à la mise en place d’égouts, à l’alimentation en eau et à l’ouverture de bains publics. L’eau joue un rôle majeur ; c’est la naissance du thermalisme, qui perdure encore aujourd’hui. L’eau est utilisée en boisson (Galien attribue des vertus aux différentes eaux thermales), en bain, en douche générale ou locale ; elle est aussi associée à l’application de boues.

L’autre innovation consiste en l’apparition d’une main-d’œuvre féminine qui, par charité, par dévotion et par vocation, dispense des « soins ». C’est l’apparition, à l’aube du christianisme, des infirmières qui œuvrent dans les hospices.

Médecins

Médecins

Il existe trois catégories de médecins : les médecins libéraux – ils exercent le plus souvent au sein des familles (parfois à titre d’esclave) ou dans des boutiques –, les médecins du gouvernement payés par l’État pour soigner les pauvres et les médecins militaires.

– Pline l’Ancien crée une œuvre qui recense les connaissances de son époque, soit 37 livres appelés Histoire Naturelle, dont quelques-uns traitent de la médecine et des remèdes.

– Celse écrit un ensemble de traités, Les métiers, dont seul celui consacré à l’art médical est découvert au XVe siècle. Il y rapporte toutes les connaissances de son époque et y évoque :

– les maladies, dont des affections psychiatriques (psychose hallucinatoire chronique, états dépressifs) ;

– la chirurgie, dont l’utilisation de lambeaux cutanés dans les plaies faciales avec perte de substance, la chirurgie de la hernie étranglée, la mammectomie, la ligature vasculaire ;

– Soranos, considéré comme le fondateur de l’obstétrique, reconnaît les différentes dystocies et sait manipuler le fœtus pour une présentation convenable. Il évoque la délivrance et note la nécessité de surveiller l’expulsion du placenta. Il pose les principes des soins aux nouveau-nés et aux enfants. Hostile à l’avortement, on lui doit des recettes de tampons vaginaux à visée contraceptive. Il écrit un Traité sur les maladies des femmes, destiné aux sages-femmes.

– Galien (129 ou 131–201), médecin grec installé à Rome (en 163 après J.-C.), est aussi le médecin des gladiateurs ce qui lui permet de développer des connaissances en anatomie. En disséquant des animaux, il extrapole à l’homme ce qu’il observe. Ses connaissances, quelquefois erronées, vont prévaloir jusqu’au XVIe siècle. Fidèle à Hippocrate, il impose sa théorie des humeurs et des tempéraments fondamentaux (le bilieux, le mélancolique, le sanguin, le flegmatique). Il traite par les eaux chaudes ou froides, les cataplasmes, les purgatifs et les médicaments comme l’opium.

Chine

Chine

À la même époque, la médecine de l’Orient asiatique atteint son apogée et est consignée dans de nombreux ouvrages. Ces derniers ont contribué par la suite à instruire une longue lignée de cliniciens, chirurgiens, hygiénistes, pharmacologistes, etc. Des acupuncteurs de talent attribuent les maladies à une anomalie du trajet de « l’énergie vitale » le long des « méridiens » ou à un conflit entre les deux forces immatérielles opposées du yin et du yang.

Rappel historique

Rappel historique

De tout temps, la Chine a développé des connaissances scientifiques et médicales indépendamment de l’Occident, malgré les échanges forts anciens avec ce dernier. Une douzaine de dynasties s’est partagée le pouvoir ; la dernière, la dynastie des Qing, remplace les Ming en 1644.

Les idées fondamentales de la science chinoise reposent sur les cinq éléments que sont l’eau, le feu, le bois, le métal et la terre. Chacun de ces éléments est associé à une saveur et à toutes les activités de la nature et de l’homme. Le yin et le yang représentent les principes fondamentaux de la philosophie taoïste chinoise ; le premier correspond à la passivité et le second à l’activité.

Le yin représente, entre autres, le noir (ou souvent le bleu), le féminin, la lune, le sombre, le froid, le négatif, etc. Quant au yang, il représente le blanc (ou souvent le rouge), le masculin, le soleil, la clarté, la chaleur, le positif, etc. Cette dualité est également associée à de nombreuses autres oppositions complémentaires.

Médecine

Médecine

L’exercice de la médecine est strictement réglementé et les écoles de médecine sont fort anciennes. La médecine est principalement fondée sur des hypothèses et non sur des faits puisque la dissection du corps est interdite. Cette médecine repose sur l’existence des fluides contenus dans l’organisme, les humeurs.

La particularité de la médecine chinoise repose sur l’acupuncture qui date d’environ 600 ans avant J.-C. Son but est de rétablir l’équilibre entre le yin et le yang, le déséquilibre représentant la maladie.

Une autre particularité est l’étude des pouls, qui consiste en des prises de pouls en différents endroits du corps, chacun correspondant à un organe malade particulier. Ce bilan « pulsologique » est ensuite comparé à d’autres données, notamment celles recueillies au cours d’un entretien, de l’observation, de la palpation, de l’étude de la voix et du contexte sociologique du patient.

Médecins

Médecins

Il existe cinq catégories de médecins : les médecins chefs qui ont la responsabilité de la préparation des médicaments, les médecins diététiciens, les médecins chargés des maladies banales telles que les migraines et les rhumes, les médecins des animaux, c’est-à-dire les vétérinaires qui pratiquaient l’acupuncture, et les professeurs de médecine qui forment les étudiants.

Les thérapeutiques chinoises sont très développées et utilisent principalement les plantes et accessoirement les insectes et les minéraux. Parmi les plus fréquentes, citons l’armoise, les feuilles de saule et le ginseng qui fait office de panacée.

Moyen Âge

Moyen Âge

Le Moyen Âge est la période de l’histoire de l’Europe que l’on situe traditionnellement entre la date de la chute du dernier empereur romain d’Occident en 476 et la date de la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb en 1492. Cette période est caractérisée par l’effondrement de l’Empire romain et l’essor de l’islam.

Empire byzantin

Empire byzantin

Rappel historique

Rappel historique

L’effondrement de l’Empire romain donne lieu à la création de deux entités politiques : l’empire d’Orient (dit byzantin) avec pour capitale Constantinople et l’empire d’Occident avec pour capitale Rome. L’Orient byzantin et judéo-islamique perpétue la tradition médicale antique et l’enrichit. À Alexandrie (centre intellectuel né de la fusion de la culture grecque et orientale) s’établit une école de médecine prestigieuse qui permet l’émergence de nouvelles connaissances anatomiques.

Médecine

Médecine

La médecine prend une orientation pratique dominée par la clinique et la thérapeutique. Deux courants de pensée philosophiques opposent les dogmatiques et les empiriques.

Les dogmatiques soutiennent que le raisonnement supplante l’observation. Deux anatomistes découvrent le système nerveux : les nerfs sensitifs et moteurs, le cervelet, le bulbe, les méninges, le cerveau. Ils différencient les veines et les artères. Ils relient les pulsations des artères aux battements cardiaques. Ils furent peu entendus. Le déclin de l’école d’Alexandrie entraîne pour plusieurs siècles la disparition de la pratique des dissections humaines.

Les empiriques refusent les concepts théoriques et les travaux anatomiques. Ils s’intéressent davantage aux traitements médicaux qu’aux causes des maladies. Ils mettent en avant qu’ils sont plus utiles que les médecins qui ne font que penser.

Monde arabe

Monde arabe

Rappel historique

Rappel historique

L’essor de l’islam à partir du VIIe siècle amoindrit le pouvoir du christianisme autour de la Méditerranée. Il se caractérise par un empire islamique créé depuis Damas et des scissions, avec la création de pôles à Bagdad, au sud de l’Espagne et en Égypte.

Les pays islamisés bénéficient de solides structures médicales, dans lesquelles exercent des figures marquantes de l’évolution de la médecine judéo-arabe : Isaac l’Hébreu (880–932), Avicenne (980–1037), etc.

En 711, l’Espagne est devenue musulmane et les musulmans envahissent le sud de la France. Ceux-ci sont arrêtés dans leur progression à Poitiers par Charles Martel. Les Arabes bâtissent un empire de l’Espagne jusqu’en Inde et tirent profit des connaissances déjà acquises.

Les pays convertis à l’islam développent un système d’assistance avec un centre social urbain comprenant la mosquée, l’hôpital, l’école théologique, la bibliothèque, les cuisines publiques et les bains.

Bagdad et Cordoue sont des centres de recherches scientifiques et les capitales de la médecine.

Médecine

Médecine

La médecine arabe représente un stade fondamental de la pensée médicale du Moyen Âge, à la charnière entre la pensée gréco-romaine et la pensée occidentale.

La médecine arabe brille par ses connaissances en chimie qui lui permettent un développement de la pharmacopée (1400 médicaments). L’utilisation de l’alambic intervient dans la préparation des médicaments.

L’ophtalmologie constitue un domaine important de la médecine arabe, avec une connaissance précise de l’anatomie, des bases de l’optique physiologique, des différentes pathologies. En 1256, la première intervention grâce à une aiguille creuse permet la succion de la cataracte.

Les Arabes ont surtout participé à l’organisation et à l’enseignement de la médecine. En 932, il est obligatoire de posséder un diplôme pour exercer la médecine. Le futur médecin fréquente une école hospitalière et suit la pratique médicale d’un maître au lit des malades. Cependant, l’exercice de la chirurgie est considéré comme indigne ; de ce fait, elle est réalisée par un personnel subalterne. La religion interdit toute dissection humaine.

Hôpitaux

Hôpitaux

Dès le VIIIe siècle apparaissent les maisons pour malades sur le modèle des établissements fondés par les chrétiens, mais le confort des malades est assuré par d’importantes donations. Il existe 8 hôpitaux à Bagdad et 40 dans le khalifat de Cordoue. Ils sont organisés en services spécialisés, avec à leur tête un chef de service. Le confort et l’hygiène des malades sont une priorité. Les lépreux sont isolés. Il existe aussi des centres pour aliénés dans lesquels la danse, la musique, le théâtre font partie de la thérapie (à Bagdad, Fez et au Caire) et des cliniques ambulantes pour soigner les populations rurales. L’hôpital possède un orphelinat et une bibliothèque.

Les hôpitaux sont aussi des centres de formation (à la même époque en Europe, il est l’asile des pauvres).

Médecins

Médecins

– Rhazès (860–923), médecin passionné par l’étude des minéraux, développe une œuvre à la limite de la pharmacie et de l’alchimie. Grand clinicien, il est l’auteur d’un traité de 70 livres où sont réunies toutes les connaissances médicales du Xe siècle.

– Avicenne (980–1047) écrit un ouvrage de base, Le Canon de la médecine, qui est enseigné dans les facultés jusqu’au XVIIe siècle. C’est une encyclopédie de toutes les symptomatologies connues.

– Ibn an-Nafis (1210–1288) réfute la théorie de Galien et donne une description précise de la circulation sanguine. Néanmoins, il faut attendre Harvey en 1638 pour que sa théorie soit reconnue. Il laisse un traité recensant 2000 drogues. Son œuvre est découverte en 1930.

Les connaissances que ces médecins transmettent et qu’ils enrichissent parviennent en Europe occidentale grâce à des traducteurs tels que Constantin l’Africain (1015–1087), Gérard de Crémone (1114–1187) ou Arnaud de Villeneuve (1235–1311). L’héritage est propagé par les deux grandes écoles laïques de Salerne et de Montpellier. C’est par cette voie détournée que l’Occident redécouvre le patrimoine médical gréco-latin à la veille de la Renaissance.

Europe occidentale

Europe occidentale

Alors que l’Empire byzantin se développe, l’Occident végète dans un long immobilisme dont il ne se dégage que dans les deux siècles qui précèdent la Renaissance. Dans le monde chrétien occidental (Europe occidentale), sous le contrôle sévère des autorités ecclésiastiques, la médecine demeure l’apanage des clercs et des prêtres, générant une période se caractérisant par l’absence de développement des connaissances et par l’obscurantisme. L’exercice de la médecine et l’assistance aux malades, considérés comme des œuvres pieuses, sont placés sous l’égide étroite de l’Église. Les premiers établissements hospitaliers apparaissent vers le IVe siècle et se multiplient par la suite.

À partir du XIIe siècle, une orientation nouvelle se dessine sous l’influence de l’apport oriental et sous l’impulsion des premières universités laïques de Bologne (1123), Padoue et Montpellier (1220).

Les maîtres français sont principalement des chirurgiens instruits par de rares dissections anatomiques réalisées malgré l’hostilité et la surveillance méfiante de l’Église : Henri de Mondeville (env. 1260–1320) et surtout Guy de Chauliac (1300–1368), qui font d’intéressantes constatations au cours de l’effroyable épidémie de peste noire (1348).

Fondée en 1253, la faculté de médecine de Paris ne permet aucune avancée scientifique tant les esprits sont contraints par les règles scolastiques et le dogmatisme d’un enseignement purement livresque. Alors que les civilisations orientales progressent, les conceptions physiologiques françaises reposent encore sur les principes de Galien ; le diagnostic d’un mal est posé sur l’allure de la fièvre, la qualité du pouls, l’aspect de la langue et des urines. La thérapeutique se borne à la prescription de préparations végétales, de drogues étranges ou magiques, de saignées profuses, de cautérisations ou de clystères (lavements). Les grands fléaux collectifs – peste et lèpre – suscitent une crainte quasi religieuse et accentuent le recours à de nombreux « saints guérisseurs » et à l’ésotérisme. Ce dernier prend d’ailleurs une forme nouvelle à la fin du XVIIIe siècle avec le « magnétisme » de Mesmer.

Les civilisations précédentes étaient fondées sur la matérialité de l’âme, mais pas nécessairement sur son immortalité. La civilisation médiévale est caractérisée par un recul de la notion de la chose publique, un morcellement de l’autorité et un système de pensée tributaire de la croyance religieuse aux mains des seuls doctrinaires de l’Église. Ainsi, le christianisme, né de la victoire du Christ sur la mort, de la promesse d’une vie éternelle, des miracles, des résurrections et de l’amour de son prochain, devient la référence prépondérante. L’Europe se définit comme chrétienne avec un chef, le pape. L’Église encadre le futur et assoit son pouvoir. Elle crée des monastères dans les campagnes qui permettent aux monastiques de fuir ce monde qui vit dans le péché. Le pèlerinage fait partie des devoirs du chrétien, les hospices jalonnent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Rome, avec la création d’ordres religieux hospitaliers. Les évêques récupèrent le pouvoir laissé par l’administration romaine et deviennent les chefs des villes et des villages. La culture et l’élevage nomade disparaissent au profit de la création de villages autour des églises et des cimetières. La société est partagée en trois ordres : la noblesse, le tiers-état et le clergé.

Hôpitaux

Hôpitaux

À partir du IVe siècle, l’officialisation du christianisme favorise l’émergence d’ordres religieux, et la pauvreté qui inspire les règles monastiques fait figure de vertu. Le pauvre est, à l’image du Christ, une source de rédemption. Les différents conciles imposent aux évêques de nourrir et de vêtir les pauvres et les inaptes au travail.

L’hôpital est ouvert aux pauvres et à tous ceux qui ont besoin d’assistance. Il accueille aussi les voyageurs et les pèlerins. Les premiers hôpitaux, appelés Maisons Dieu ou Hôtels Dieu, sont fondés dans les cités par les évêques ; celui de Paris est créé en 829.

Les dons et les legs permettent aux établissements de fonctionner et de se constituer un patrimoine immobilier. Pour assurer leur fonctionnement, ces structures ont aussi besoin de main-d’œuvre ; celle-ci est constituée par différents personnels et serviteurs à gage. Parmi eux, des prêtres assurent le culte des « donnés », c’est-à-dire des enfants abandonnés, et des religieux s’occupent des tâches administratives. Enfin, des religieuses assurent les soins. Jusqu’au IVe siècle, les médecins et les chirurgiens sont absents de ces établissements.

Médecine

Médecine

Galien et Hippocrate, deux grandes figures de la médecine de l’Antiquité, ont marqué durant 14 siècles la théorie et la pratique médicales. Il faut attendre la Renaissance pour que leur savoir soit remis en cause.

La médecine occidentale se développe en deux temps, la période monastique et la période scolastique.

La période monastique (600–1100)

À la suite des invasions barbares, l’Europe s’unifie autour de la religion. Les monastères sont les conservatoires des manuscrits anciens et la médecine le domaine des moines. Celle-ci bannit les savoirs des civilisations précédentes (grecque, romaine, arabe). Tout essai de révision ou de discussion est considéré comme hérétique.

La médecine attribue le nom d’un saint à la plupart des maladies et la guérison est recherchée à travers le culte des reliques de saints et par les pèlerinages (Rome, Jérusalem, Saint-Jacques-de-Compostelle), sur les lieux où se trouvent ces reliques ou les tombes des saints. Auprès des églises se développent des structures d’hébergement tenues par des femmes. Il est interdit à tout ecclésiastique de pratiquer la chirurgie et la dissection de cadavre sous peine d’excommunication. Les chirurgiens, les barbiers, les arracheurs de dents et les sages-femmes sont mis à l’écart. En 1163, un concile condamne la pratique de la chirurgie.

La période scolastique (1100–1400)

Cette période est marquée par le développement des écoles et des universités, avec une ouverture sur le monde. Sous l’influence des connaissances de la médecine arabe, la médecine acquiert progressivement le statut de science.

Cependant, différents conciles interdisent aux moines la pratique de la médecine car celle-ci les détourne de leur activité spirituelle. Soigner les hommes et les femmes risque de rendre difficile le respect de leurs vœux de pauvreté et de chasteté. Cette évolution favorise la laïcisation de la médecine.

Au XIe siècle, à Salerne, en Italie, les moines bénédictins fondent un hôpital puis une école de médecine, avec la possibilité pour les laïcs et les femmes d’y étudier. Salerne devient le confluent du monde chrétien et arabe, avec un regain pour l’étude des textes grecs et latins. Les études durent 5 ans.

Les connaissances médicales acquises ouvrent la voie de la création d’universités à Padoue, Bologne, Pavie, Naples, Cordoue, Séville, Tolède, Salamanque, Montpellier, Toulouse et Paris. À Montpellier, les étudiants suivent un enseignement d’une durée de 5 à 6 ans. Ils étudient les connaissances transmises par Hippocrate, Galien, Avicenne et par certains médecins juifs et arabes. L’université contrôle l’exercice de la médecine et surveille les activités des barbiers. À Paris, les étudiants effectuent un stage pratique l’été.

Au début du XIVe siècle, à Bologne, la pratique de la dissection sur les cadavres humains reprend sans remettre en question les descriptions de Galien. C’est à partir de 1396 qu’une lettre de Charles VI donne droit à l’université de Montpellier de disséquer une suppliciée par an. Les facultés sont des lieux rares, principalement urbains, alors que les besoins médicaux se manifestent partout.

La séparation est marquée entre les médecins instruits, latinistes, formés dans les facultés, exerçant pour une clientèle aisée et les chirurgiens qui traitent les maux de la population. Les barbiers chirurgiens cherchent à faire reconnaître leur valeur en se regroupant. Le collège de Saint-Côme est créé à Paris en 1230. Il y est rédigé des statuts définissant l’exercice des barbiers chirurgiens pour se démarquer des barbiers illettrés. La confrérie obtient l’autorisation de définir les conditions d’exercice des chirurgiens, réduisant ainsi celui des barbiers à la saignée, au traitement des abcès et des plaies.

Au XIIe siècle apparaissent en Europe les premiers apothicaires. Saint Louis leur donne un statut en 1258 en leur autorisant la préparation et la vente des médicaments. Ils se séparent réellement des épiciers (vendeur d’épices) en 1514.

Une médecine parallèle développe l’alchimie et l’astrologie pour combattre des « forces secrètes » par la recherche de l’or, de la pierre philosophale et de l’élixir universel.

Durant le Moyen Âge, des maladies graves et contagieuses envahissent régulièrement l’Europe. Ainsi, la peste qui sévit en 1342 décime en 5 ans le tiers de la population européenne, faisant 50 000 morts à Paris où l’on dénombre jusqu’à 500 décès par jour à l’Hôtel-Dieu. La peste survient de manière endémique tous les 10 à 12 ans.

La lèpre est en recrudescence et les malades atteints sont considérés comme incurables. Ils reçoivent le sacrement des morts et doivent regagner la léproserie (ou maladrerie) munis d’une crécelle prévenant les personnes saines de s’écarter de leur chemin. L’ordre religieux de Saint-Lazare se consacre aux soins des lépreux. La France compte 2000 établissements, soit 60 0000 malades. Cette maladie disparaît de l’Europe au XVIe siècle sans qu’aucune raison ne puisse l’expliquer.

Médecins

Médecins

Deux chirurgiens marquent particulièrement le Moyen Âge.

– Henri de Mondeville (1260–1320 ?), chirurgien des armées, développe le principe du parage des plaies ainsi que la pose de pansements humides favorisant l’élimination du pus de ces plaies.

– Guy de Chauliac (1298–1368) revendique l’unité entre les pratiques médicales et chirurgicales. Son ouvrage Grande Chirurgie marque la pratique pendant quatre siècles. Il recense tous les savoirs, s’ouvre sur l’expérience et affirme l’importance de la connaissance de l’anatomie.

Temps modernes

Temps modernes

Renaissance (1450–1590)

Renaissance (1450–1590)

Rappel historique

Rappel historique

La Renaissance est une période qui marque le début des temps modernes. Elle est caractérisée par la découverte du Nouveau Monde en 1492 et l’invention de l’imprimerie, avec l’utilisation des caractères mobiles qui révolutionnent la diffusion des connaissances. Celle-ci est facilitée par l’instauration progressive de l’usage du français au détriment du latin. Cette époque est aussi marquée par une poussée démographique ainsi que par le développement de l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat urbain (textile, orfèvrerie, armurerie, imprimerie).

L’écart se creuse entre une pauvreté idéalisée à l’image du Christ et une pauvreté matérielle qui commence à apparaître comme objet de crainte, de mépris et donc à être considérée comme un réel danger social. Peste, guerres, crises économiques mettent les hôpitaux en difficulté. L’afflux des pauvres dans les villes s’intensifie. Les mendiants acquièrent une mauvaise réputation, d’autant qu’éclatent des émeutes. L’Aumônerie Générale, créée en 1534 dans les villes, collecte les aumônes, déclare la guerre à la mendicité dans les rues, dépiste les malades pour les faire soigner et fait travailler les miséreux à l’hôpital.

Sur le plan religieux, les chrétiens se divisent en catholiques et protestants. Martin Luther remet en cause la mission d’assistance aux pauvres et aux malades qui favorise l’enrichissement de l’Église grâce à ses bienfaiteurs. Il prône une charité chrétienne quotidienne et individuelle. Dans les pays germaniques, beaucoup d’hôpitaux passent sous le contrôle de l’État et des municipalités. Les autorités laïques de certains pays confisquent ses biens à l’Église, tel Henri VII en Angleterre qui dissout les ordres religieux.

Foisonnement d’idées, remises en cause de l’autorité morale de l’Église par des groupes d’intellectuels, telles sont aussi les caractéristiques de cette période.

Médecine

Médecine

La profession est réservée aux laïcs à condition d’être titulaire d’un doctorat. Le statut, les droits, les obligations des médecins sont codifiés.

L’anatomie évolue avec la pratique et l’enseignement des dissections ; elle est enrichie par la contribution d’artistes peintres et sculpteurs tels Léonard de Vinci, Albrecht Dürer, Raphaël et Michel-Ange. La principale avancée est la rectification des erreurs du passé. En effet, les premiers anatomistes s’attachent à préciser la structure interne du corps humain et à étudier son fonctionnement. Cette attitude a le mérite de questionner les savoirs et de réformer l’anatomie.

À la fin du XVIe siècle, la quasi-totalité du savoir anatomique est constituée. Cette science descriptive et statique entraîne chez les anatomistes un besoin nouveau, celui de comprendre le fonctionnement des organes. Les corps des suppliciés livrés aux anatomistes sont souvent des corps sains ; aussi, peu à peu, l’idée de « vérifier » anatomiquement le corps des malades décédés s’impose.

Les troubles psychiatriques ne sont plus considérés comme une possession démoniaque (condamnés au bûcher).

La chirurgie bénéficie des progrès de l’anatomie ; quelques barbiers réussissent à acquérir le titre de chirurgien. En 1544, François Ier donne aux chirurgiens les mêmes grades universitaires que ceux des médecins. Cependant, ils doivent attendre 1724 pour qu’une chaire de professeur universitaire en chirurgie soit créée.

De grandes épidémies font leur apparition ; il en est ainsi de la syphilis, de la variole, de la rougeole, du typhus. La peste continue de sévir régulièrement.

Les premières armes à feu portatives apparaissent, provoquant des plaies d’un type nouveau.

Médecins

Médecins

– Jacobus Sylvius (1478–1555) étudie l’anatomie et le fonctionnement du cerveau et laisse son nom à l’aqueduc de Sylvius (entre le tronc cérébral et les hémisphères), la scissure de Sylvius (entre les lobes temporal et frontal) ainsi qu’à l’artère sylvienne.

– Michel Servet (1511–1553), dans un ouvrage de 700 pages, en consacre 6 à la description de la circulation du sang du ventricule droit aux poumons puis des poumons au ventricule gauche. Il décrit le phénomène de l’hématose. Malheureusement, il épouse la cause de l’église réformée ; ses écrits et lui-même sont brûlés.

– Ambroise Paré (1510 ? –1590), ancien barbier devenu médecin de quatre rois de France, est protégé par ces derniers, ce qui lui permet de remettre en cause la pratique de la médecine. Il écrit : « Ce n’est pas grand-chose de feuilleter des traités et de caqueter en chaire si la main ne besogne. » Né à Laval, il s’initie à la médecine chez un chirurgien de Vitré. Arrivé à Paris, il devient aide-chirurgien barbier à l’Hôtel-Dieu puis maître chirurgien. En 1537, il pratique sur un champ de bataille la première désarticulation du coude. Manquant d’huile bouillante que l’on répandait habituellement sur les plaies, il utilise un mélange de jaune d’œuf, d’huile de rosat et de térébenthine. Le patient guérit. À partir de ce fait, il développe l’art du pansement. Il exerce tantôt comme chirurgien à Paris, tantôt sur des champs de bataille. Il obtient du roi François Ier le privilège de publier un ouvrage à partir de ses expériences dans l’art de traiter les plaies contondantes ou par armes à feu. Cet ouvrage soulève l’indignation de la faculté de médecine de Paris car son auteur ne connaît ni Galien, ni le grec, ni le latin. Sa fréquentation des rois de France le protège et il n’est pas poursuivi pour hérésie. Il pratique la première amputation du membre inférieur en ligaturant les artères du blessé qui a survécu (la cautérisation était pratiquée par application de fer rouge, ce qui entraînait souvent la mort par hémorragie). Sur pression du roi Henri II, il est reconnu docteur en chirurgie par la faculté. Il imagine des prothèses pour soulager les mutilés. Il est considéré comme le père de la chirurgie moderne.

– Vésale (1514–1564), né à Bruxelles, étudie la médecine à Paris. Sa passion pour l’anatomie l’entraîne à déterrer des cadavres et dérober des pendus au gibet. Il est nommé professeur à l’université de Padoue. Il est le plus célèbre anatomiste de la Renaissance. Il corrige les erreurs de Galien. Il publie des ouvrages d’anatomie qui sont de véritables chefs-d’œuvre artistiques. Épuisé par les conflits liés à ses découvertes, il abandonne l’enseignement et devient le médecin de Charles Quint qu’il suit dans ses voyages. Il est le père de l’anatomie macroscopique.

– Gabriel Fallope (vers 1523–1562) est le successeur de Vésale. Il élucide la structure de l’oreille interne, étudie l’anatomie de l’appareil génital féminin et laisse son nom aux trompes de Fallope.

– Paracelse (1493–1541), professeur à Bâle, s’oriente vers une conception chimique de la maladie (un désordre métabolique) et développe sa thérapeutique à partir de l’usage du sel, du soufre et du mercure. Chirurgien novateur, il applique des huiles essentielles, du cuivre et de l’argent sur les plaies pour les maintenir propres. Il préconise l’extension de la contention des fractures à l’aide de cercles de fer maintenus séparés par des tiges. Il découvre les bienfaits du mercure sur la syphilis.

– Léonard de Vinci (1452–1519) étudie l’anatomie de façon statique et dynamique (fonctionnement, rapports entre les structures). Il dissèque des cadavres d’hommes, de femmes et de fœtus en vue de réaliser un traité qu’il n’a pas pu achever. Ne se laissant pas influencer par Galien, il identifie les structures du corps aux différents âges de la vie. Il observe et effectue des coupes d’organes associées à des injections dans les vaisseaux et les viscères. Il dissèque l’œil et associe son talent de mathématicien et de géomètre pour émettre des hypothèses sur le mécanisme de la vision. De son traité de 120 livres, il reste 200 cahiers manuscrits et 1500 dessins dont seuls quelques membres de son entourage ont eu connaissance. Son œuvre non publiée est conservée à partir du XVIIe siècle à la bibliothèque du château de Windsor. Consultée par quelques privilégiés, elle est enfin éditée au début du XXe siècle. Son œuvre ne contribue pas au développement de l’anatomie car elle n’est mise en évidence qu’à la découverte de ses croquis en 1784.

– Nostradamus (1503–1566), professeur de médecine à Montpellier, doit abandonner l’enseignement car ses pratiques sont non conformes aux pratiques médicales de son époque (refus des saignées, etc.).

– Rabelais (1483–1553), médecin formé à Montpellier, exerce à Lyon et à Paris. On lui doit de nombreux écrits littéraires.

Les progrès qui touchent les autres domaines de la médecine doivent leur émergence à quelques esprits éclairés qui osent remettre en question les savoirs traditionnels et ouvrir l’accès à la physiologie.

Les chefs de file sont notamment Ambroise Paré (1509–1590), Ibn an-Nafis (1210–1288), dont les travaux sont précurseurs de la découverte de la circulation sanguine par Michel Servet (1509–1553).

XVIIe siècle

XVIIe siècle

Rappel historique

Rappel historique

Cette période est marquée par une Église encore très puissante et menaçante à l’égard de certains découvreurs. Galilée reprend les travaux de Copernic, ce qui lui vaut d’être jugé en 1633 comme hérétique. Ce procès marque la suprématie de la théologie sur la science. Pourtant, le XVIIe siècle correspond à une période de révolution scientifique, de développement de la physique, de la chimie, de l’astronomie, des mathématiques, de l’anatomie et de la physiologie. C’est aussi une époque marquée par une révolution philosophique.

– René Descartes (1596–1650) écrit Le Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences et pose les principes de la méthodologie des sciences.

– Galilée (1564–1642), grâce à sa lunette astronomique, observe les planètes et a l’idée d’appliquer son procédé à l’observation des insectes. C’est ainsi que la loupe et le microscope font leur apparition en 1625. Les progrès de l’optique permettent de découvrir un monde inconnu et de chercher à en comprendre son fonctionnement.

En 1665, on emploie pour la première fois le terme de cellule.

Médecine

Médecine

Marcello Malpighi observe les tissus animaux et fonde l’histologie. Il publie régulièrement ses découvertes concernant l’être humain : les alvéoles pulmonaires, les acini glandulaires, les ganglions lymphatiques, les capillaires, les hématies.

Depuis l’Antiquité, on sait que tout animal provient de l’accouplement d’un mâle et d’une femelle. William Harvey, en disséquant une biche gravide, trouve dans son utérus une poche ovoïde. Il en conclut que les mammifères comme les autres animaux font des œufs. Il pense que l’embryon est le mélange des semences de la femme et de l’homme, formant une matière indifférenciée dans laquelle naîtront tous les organes. Certains diront même avoir identifié dans le spermatozoïde le corps du fœtus.

Reinier De Graff décrit les follicules préovulatoires qu’il suppose être des œufs et il donne le nom d’ovaire aux glandes sexuelles. L’observation du développement d’un poulet dans un œuf fonde les premières théories en embryologie : l’embryon y préexiste-il ? Se forme-t-il progressivement ?

L’art de l’accouchement va s’intégrer peu à peu dans les champs de la médecine. Cependant, l’accouchement reste une affaire de femmes, même en cas d’embryotomie. Amboise Paré, le père des chirurgiens accoucheurs, pratique des manœuvres facilitant l’expulsion et utilisant des spéculums. La césarienne n’est pratiquée que sur des femmes mortes pour extraire le fœtus et surtout le baptiser. La première césarienne avait été pratiquée en 1500 chez une femme dont le travail s’éternisait. Son mari, châtreur de porcs, s’était emparé d’un couteau, avait incisé le ventre de sa femme, extrait l’enfant et pratiqué les sutures (la femme aurait survécu et aurait eu d’autres enfants).

Le fonctionnement de l’organisme est mieux compris, qu’il s’agisse de la respiration, de la circulation sanguine et lymphatique ou de la bile. La théorie des humeurs est discréditée.

En 1684, on connaît 108 sortes de parasites (ascaris, douves, poux, acares, etc.). La thérapeutique s’enrichit de la découverte de l’ipéca, du quinquina et d’autres dérivés de plantes exotiques. Le thé, le café et le cacao, introduits en Europe, sont utilisés comme des thérapeutiques.

Malgré la naissance des premiers journaux médicaux, tous les médecins n’ont pas accès aux découvertes médicales.

Médecins

Médecins

– William Harvey (1578–1657) décrit la circulation sanguine et le rôle moteur du cœur. Il n’apporte pas d’éléments novateurs, mais tire des conclusions à partir des données connues et de ses observations. Il n’explique pas encore comment le sang passe des artères aux veines et les capillaires ne sont pas encore identifiés. Seul Louis XIV le soutient pour faire accepter sa théorie.

– Marcello Malpighi (1628–1694) décrit notamment les capillaires pulmonaires. Il est le père de l’anatomie microscopique ou histologie.

– Reinier De Graff (1641–1673) décrit l’ovulation, et le spermatozoïde est découvert en 1677.

– Louise Bourgeois (1563–1636), épouse d’un chirurgien barbier élève d’Ambroise Paré, devient sage-femme. Influencée par ce dernier, elle devient la sage-femme de Marie de Médicis et met au monde Louis XIII. En 1626, elle publie un recueil de conseils professionnels avec l’ébauche d’une éthique. L’ouvrage a pour titre Instruction à ma fille. Malheureusement, la mort de Mlle de Montpensier en suite de couches lui vaut les foudres des médecins. Comme Angélique Coudray, elle diffuse des connaissances acquises par l’observation. Ces femmes, comme leurs savoirs empiriques, ne sont pas reconnues et, progressivement, ce sont les médecins qui pratiquent les accouchements. Ils s’approprient leurs connaissances et, à partir de 1627, l’obstétrique devient une science médicale. Louis XIV impose un médecin pour accoucher Madame de La Vallière en 1663.

Hôpitaux

Hôpitaux

L’hôpital de la Pitié est créé en 1612, celui de la Salpêtrière en 1634, comme refuge pour les mendiants, les infirmes, les enfants abandonnés, les vieillards, les « folles » et les filles de mauvaise vie. N’ayant pas une mission de soins, ces hôpitaux généraux dits du « grand enfermement » sont créés par un édit de Louis XIV en 1662. À la Salpêtrière s’ajoute une maison de détention pour 300 condamnés appelée « La Force ». Ces établissements deviennent en 1801 des hospices civils puis des hospices de la vieillesse. La Salpêtrière accueille les femmes et la Pitié les hommes. On y trouve aussi des personnes âgées et des « insensées », soit un total de 4422 lits.

L’abandon d’enfant est un fléau social qui s’aggrave au XVIIIe siècle du fait de la misère et de la liberté des mœurs : 7000 enfants sont abandonnés tous les ans à Paris. Les enfants sont délaissés aux portes des églises et sont souvent retrouvés morts. Les hôpitaux décident d’installer des « Tours d’abandon » qui permettent le dépôt anonyme de l’enfant et sa prise en charge immédiate ; ils persistent jusqu’en 1860. Dès 1863, les bureaux d’admission sont créés pour accueillir anonymement les mères, leur apporter des aides matérielles et tenter d’éviter l’abandon. Saint Vincent de Paul, alerté par ce problème, met en place des structures d’accueil spécifiques, organise et contrôle l’exercice des nourrices. L’Assistance Publique reprend cette œuvre et crée l’hospice des enfants trouvés qui devient l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul en 1942.

XVIIIe siècle

XVIIIe siècle

Rappel historique

Rappel historique

Le XVIIIe siècle, marqué par l’émergence des idées humanitaires et un rejet de l’Église, se caractérise par la naissance d’idées philosophiques novatrices. On cherche à tout expliquer par des lois de mathématiques et de mécanique, on classe les animaux et les plantes. La révolution atteint de plein fouet les revenus et les personnels des hôpitaux, engendrant une situation très grave.

Médecine

Médecine

Cette période est marquée par un véritable engouement pour la connaissance des êtres humains, des animaux et des végétaux, ce qui explique que de nombreuses écoles sont créées. À la fin de ce siècle, toutes les grandes fonctions physiologiques sont explicitées.

Buffon (1707–1788) publie un traité en 1749 dans lequel il identifie l’origine de la Terre à 4000 ans. Il affirme que les fossiles représentent des formes de vies éteintes et, grâce à lui, on découvre que les premiers hommes ne sont pas les Égyptiens ou les Romains.

Xavier Bichat (1771–1802) ouvre le champ de l’étude de l’histologie grâce à l’amélioration du microscope, aux techniques de coloration et au microtome (appareil qui permet le découpage de fines lamelles de tissus).

L’Italien Jean-Baptiste Morgagni (1682–1771), à Padoue, développe l’étude des tissus lésés recueillis sur des cadavres en faisant le lien avec les symptômes présentés. Il est le père de l’anatomopathologie.

L’exercice de la chirurgie s’organise avec la création de l’Académie royale de chirurgie (1731). Celle-ci est créée pour faire front à l’interdiction faite aux barbiers de pratiquer la chirurgie (1743). Elle siège dans un amphithéâtre, rue des Cordeliers à Paris (1774), qui est toujours le siège actuel d’une faculté de médecine. L’absence de méthode d’anesthésie demande aux chirurgiens une dextérité et une rapidité exceptionnelles. De ce fait, les actes opératoires sont limités. En raison du risque infectieux et de l’absence d’anesthésie, aucune intervention ne peut être pratiquée au niveau du thorax et de l’abdomen.

Les anatomistes de tous les pays complètent les connaissances occidentales sur la structure du corps normal. Morgagni révèle l’intérêt de l’étude des lésions chez l’homme malade et de leur confrontation avec les manifestations cliniques. De plus, la médecine possède désormais un mode de raisonnement et un moyen général de diagnostic : l’histologie.

La tendance dominante est d’imaginer, de mettre en œuvre, puis de développer des moyens objectifs d’examen et d’en confronter les résultats avec les constatations anatomiques correspondantes pour définir et classer les différentes maladies. C’est ainsi que le grand clinicien français Théophile-Hyacinthe Laennec (1781–1826) découvre l’auscultation. Par la suite, les procédés d’investigation clinique ne cessent de se multiplier, notamment en cardiologie et en neurologie.

Très rapidement, l’extension des connaissances médicales aboutit aux spécialisations. Certaines disciplines comme la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie ou la psychiatrie continuent leur développement. D’autres apparaissent vers le milieu ou la fin du XIXe siècle ; il en est ainsi de la neurologie, de la rhumatologie, de l’hématologie, de la cancérologie, de l’allergo-immunologie et de l’endocrinologie

En santé publique, des innovations importantes voient le jour. C’est le cas de l’aération des logis, de la reconnaissance des bienfaits de l’exercice physique, de la nécessité d’une bonne hygiène alimentaire, de la prévention du scorbut grâce au jus de citron et d’orange pour les marins. Sur le plan administratif, la tenue de registres des naissances, des décès, des maladies, des épidémies est mise en place. Un réseau national de correspondants chargés d’observer l’apparition d’épidémies, l’état de nutrition des populations, de leur habitat et de leur hygiène de vie est instauré.

Les thérapeutiques évoluent peu et la mode consiste à proposer des remèdes miraculeux comme « la jouvence de l’abbé Soury » dont la recette est établie en 1764.

En 1791, la première fécondation d’une femme par insémination artificielle aboutit à la naissance d’un enfant ; elle est ignorée du monde médical.

La Révolution française modifie l’exercice de la médecine.

La Société de médecine et l’Académie de chirurgie, au même titre que toutes les sociétés ou académies littéraires ou scientifiques, disparaissent en 1793. C’est en 1794 que la formation des médecins et des chirurgiens s’organise grâce à la fondation de trois écoles de santé. Au programme des cours apparaissent la médecine légale, l’histoire de la médecine, la physique et la chimie. La formation implique obligatoirement des stages hospitaliers. Ces écoles forment des officiers de santé qui obtiennent un droit d’exercice temporaire après la Révolution lorsque la formation devient du niveau doctorat. En 1802, une nouvelle organisation des études instaure l’internat, ce qui se traduit par la présence permanente des médecins dans les hôpitaux.

Médecins

Médecins

L’étude du corps humain se fait à partir d’expériences. Les médecins abandonnent le concept de la maladie comme désordre général du corps et admettent la notion de lésion locale, ce qui entraîne la spécialisation des savoirs médicaux dont la première est la cardiologie. L’explication du mécanisme de la respiration est mieux comprise grâce à Antoine Laurent Lavoisier qui détermine en 1777 la composition de l’air et explique le mécanisme de la respiration et de la transpiration.

Les cliniciens et thérapeutes de cette époque ne sont pas à l’origine de progrès décisifs ; cependant, ils font progresser la nosologie et les conditions d’hygiène.

– René-Antoine de Réaumur (1683–1757) détermine la composition du suc gastrique et son mode d’action.

– Lazzaro Spallanzani (1729–1799), expérimentateur ingénieux, réalise en 1777 la première expérience de fécondation in vitro en arrosant des œufs de crapaud femelle par le sperme d’un mâle. Il réalise ensuite avec succès une fécondation chez une chienne. Il étudie la digestion en faisant avaler des éponges à des dindons. Il est le premier à cultiver des microbes sur du jus de viande (non bouilli, à l’air ambiant). Il met en évidence que les microbes se multiplient en se divisant par deux.

– Jean-Louis Petit (1674–1750), chirurgien très novateur, réalise les premières paracentèses et la première trépanation de la mastoïde. Il met en évidence l’hémostase et invente le garrot en 1744.

– Jean-Louis Baudelocque (1745–1810), médecin à la maternité de Port-Royal, crée la chaire d’obstétrique à la faculté de médecine de Paris et fonde en 1802 l’école de sages-femmes (la première école de sages-femmes existe depuis 1728 à Strasbourg au sein de l’école de médecine).

– Philippe Pinel (1745–1826), pionner de la psychiatrie moderne, est nommé médecin chef à Bicêtre en 1793, puis à la Salpêtrière. Il fait libérer les aliénés de leurs chaînes et insiste sur le rôle de l’hygiène, de l’alimentation et sur la nécessité d’instaurer un climat de confiance avec les patients. Il est à l’origine de la reconnaissance de l’autorité du médecin psychiatre dans les asiles au détriment de celle détenue par le lieutenant de police. Ce clinicien réalise une classification des maladies mentales à partir de ses observations et fait ainsi progresser la nosologie psychiatrique.

Figure 1.6 Pinel fait enlever les fers aux aliénés de Bicêtre

Charles Louis Muller. Peinture – Huile sur toile. XIXe siècle. © Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine.

– Edward Jenner (1749–1823) est à l’origine des progrès majeurs de cette période : il invente le vaccin contre la variole. Constatant que les fermières qui assuraient la traite de vaches atteintes de la vaccine étaient protégées de la variole, il inocule en 1796 à un jeune paysan le contenu d’une pustule de fermière ayant la vaccine. Contesté par ses pairs parce qu’il pratique la méthode d’inoculation, considérée comme dangereuse, à partir d’une pustule variolique, Jenner l’applique en Orient, en Asie et aux Antilles. Sa méthode est adoptée en France avec obligation vaccinale en 1902.

– Joseph Ignace Guillotin (1738–1814), enseignant à la faculté de médecine de Paris, député, est partisan de la guillotine par souci d’humanité pour que le châtiment soit le même pour tous et le moins douloureux possible. Emprisonné pendant la Terreur, il se retire de la vie politique et refuse que l’on prononce devant lui le nom de l’instrument auquel il a donné son nom.

Hôpitaux

Hôpitaux

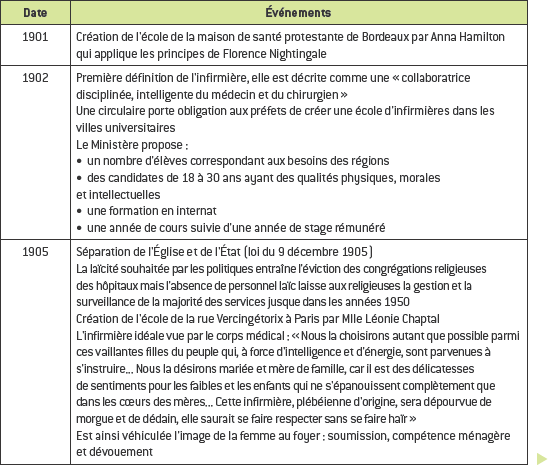

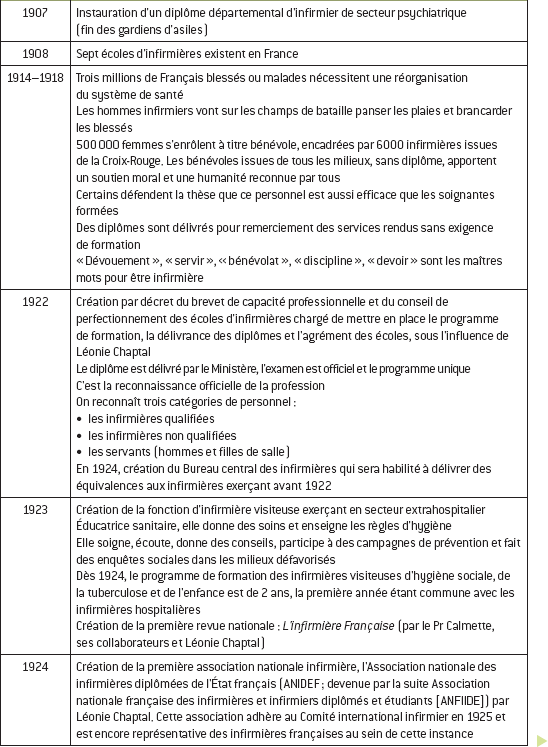

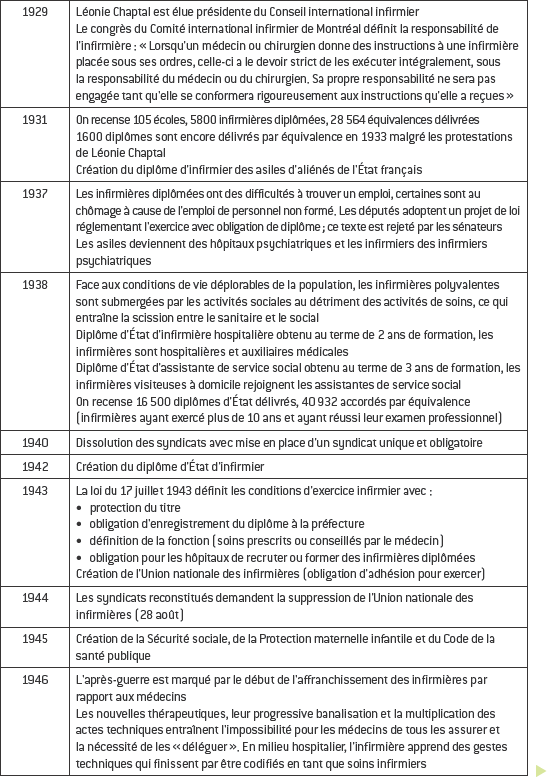

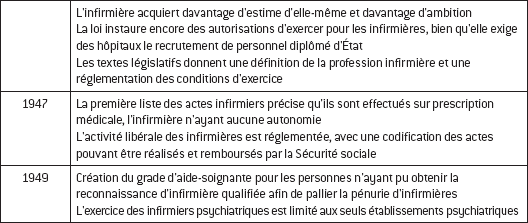

On distingue les petits hôpitaux locaux assurant des soins variés, les Hôtels-Dieu assurant l’accueil et les soins médicaux, les hôpitaux généraux recevant les laissés pour compte de la société. Les structures hospitalières sont remises en cause et certaines personnes disent que « ces établissements augmentent le nombre de pauvres par la certitude de secours et séparent les malades du soutien de leur famille alors qu’ils seraient mieux traités au sein des leurs ».