1 Anatomie générale de la tête et du cou

II. Squelette de l’extrémité céphalique

III. Téguments

IV. Régions de la tête et du cou

VI. Innervation

VII. Viscères

L’extrémité céphalique est la partie plus haute de l’organisme. Elle contient l’encéphale qui est le système de régulation fondamentale de l’organisme et de la vie de relation avec l’extérieur. Elle joue par ailleurs un rôle essentiel dans la locomotion pour l’orientation spatiale, dans l’alimentation de l’organisme et dans la respiration.

I Extrémité céphalique

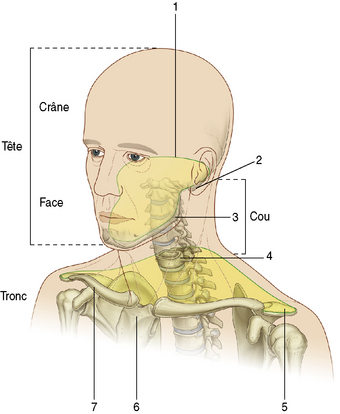

L’extrémité céphalique est constituée de deux parties anatomiques situées au-dessus du tronc et de la ceinture scapulaire : la tête et le cou (fig. 1.1). Il s’agit de deux parties complexes sur le plan anatomique et embryologique.

Fig. 1.1 Constitution de l’extrémité céphalique

1. Limite entre la tête et le cou (ligne nucale supérieure). 2. Processus mastoïde. 3. Mandibule. 4. Limite entre le cou et le tronc (niveau C7). 5. Acromion. 6. Manubrium sternal. 7. Clavicule.

A Tête

La tête correspond à l’extrémité supérieure du corps de l’homme. Elle contient l’encéphale avec les organes des sens, la partie initiale du tube digestif et des voies aériennes. La vascularisation provient des artères carotides et artères vertébrales. L’innervation est assurée par les douze nerfs crâniens issus de l’encéphale. Elle présente deux grandes parties : le crâne et la face.

B Cou

Le cou est une région de jonction entre le tronc et la tête. Il contient la colonne vertébrale cervicale et un grand nombre d’éléments vasculaires, nerveux et viscéraux. Il est vascularisé par les branches de l’artère subclavière.

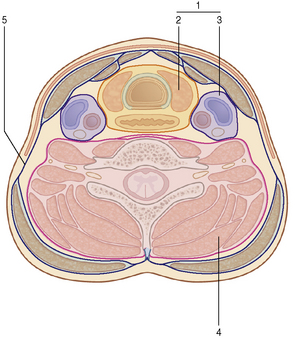

Il présente deux grandes parties profondes disposées de part et d’autre de la colonne vertébrale cervicale et limitées par le fascia cervical (fig. 1.2).

Fig. 1.2 Régions profondes du cou. Coupe axiale schématique au niveau de C7.

1. Loge ventrale. 2. Loge viscérale. 3. Loge vasculaire. 4. Loge postérieure. 5. Fascia cervical.

C Organisation générale

Schématiquement, la tête et le cou sont constitués de trois éléments : le squelette, les téguments, des espaces.

1 Squelette

Le squelette est formé par les os et les articulations, sur lesquels s’insèrent les muscles squelettiques.

II Squelette de l’extrémité céphalique

Il est le support de l’extrémité céphalique, constitué par l’ensemble des os et des articulations.

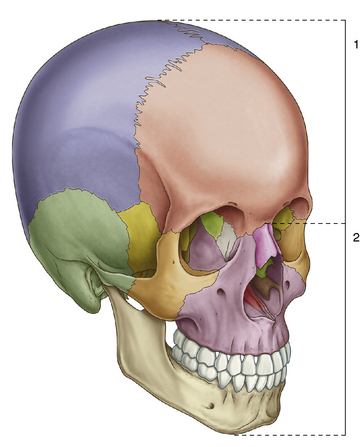

A Squelette de la tête

Le squelette de la tête est formé par les os du crâne, qui se divise en neurocrâne et viscérocrâne (fig. 1.3).

Fig. 1.3 Squelette de la tête. Vue de trois quarts.

1. Neurocrâne, ou boîte crânienne. 2. Viscérocrâne, ou squelette de la face.

1 Neurocrâne

Le neurocrâne (boîte crânienne) forme une cavité crânienne avec deux faces : une face interne, ou endocrânienne, et une face externe, ou exocrânienne.

On distingue une partie supérieure, ou calvaria, et une partie inférieure, ou base du crâne. La calvaria est constituée d’os de membrane articulés entre eux par des sutures. Les sutures sont des articulations fibreuses immobiles (synarthrose). La base du crâne est constituée essentiellement d’os d’origine enchondrale et leur morphologie est complexe. Elle présente de nombreux foramens et canaux pour le passage des éléments vasculaires et nerveux.

2 Viscérocrâne

Le viscérocrâne (squelette de la face) est constitué d’une partie fixée à la base du crâne, le massif facial, et d’une partie mobile, la mandibule.

Le massif facial est constitué par treize os, six pairs et un impair, articulés entre eux et avec la base du crâne par des sutures. Il délimite avec la base du crâne des cavités osseuses craniofaciales occupées par les organes des sens, orbites et cavité nasale osseuse.

La mandibule est articulée à l’os temporal par l’intermédiaire de l’articulation temporomandibulaire.

B Squelette du cou

1 Os hyoïde

L’os hyoïde est un os médian, en forme de fer à cheval, placé entre la face et le cou. Il est isolé du reste du squelette, relié uniquement par des ligaments. Il supporte la musculature de la langue et de son plancher.

2 Colonne vertébrale

La colonne vertébrale cervicale est constituée de sept vertèbres numérotées de C1 à C7 dans le sens craniocaudal. Leur morphologie générale est similaire de C3 à C7, tandis que les deux premières vertèbres, l’atlas pour C1 et l’axis pour C2, présentent une morphologie particulière. L’atlas et l’axis forment la colonne vertébrale supérieure, qui va s’articuler avec la tête par l’intermédiaire de l’os occipital. Les vertèbres C3 à C7 forment la colonne vertébrale inférieure, responsable de la mobilité du cou.

III Téguments

La particularité des téguments de la tête et du cou est d’être associés à des muscles cutanés. Ceux-ci sont responsables de la mobilité de la peau de la tête et du cou, à l’exception de la partie postérieure du cou, où ils sont absents. Ils jouent un rôle fondamental dans l’expressivité du visage, mais également dans certaines fonctions de la face (protection, respiration, alimentation, phonation). Ils sont organisés en système musculoaponévrotique superficiel (SMAS) et sont disposés autour des orifices de la face. Tous les muscles cutanés sont innervés par le nerf facial.

A Téguments du crâne

La peau du crâne est chevelue (cuir chevelu) et peu mobile, à l’exception du front où la peau est glabre et mobile. Le tissu cellulaire sous-cutané est très adhérent au derme par l’intermédiaire de septums fibreux.

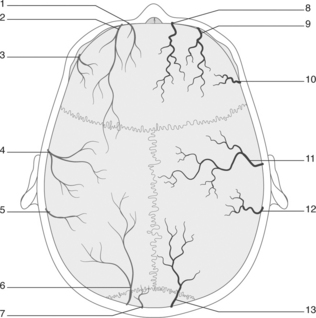

Elle très richement vascularisée par les branches de l’artère carotide externe, mais aussi de l’artère carotide interne. Elle est innervée par des rameaux du nerf trijumeau (nerf supratrochléaire, nerf supraorbitaire, nerf zygomaticotemporal et nerf auriculotemporal) et les nerfs occipitaux (nerf grand occipital, nerf petit occipital et nerf troisième occipital) (fig. 1.4).

Fig. 1.4 Vascularisation et innervation du cuir chevelu. Vue supérieure.

1. Nerf supratrochléaire. 2. Nerf supraorbitaire. 3. Nerf zygomaticotemporal. 4. Nerf auriculotemporal. 5. Nerf petit occipital. 6. Nerf grand occipital. 7. Nerf troisième occipital. 8. Artère supratrochléaire. 9. Artère supraorbitaire. 10. Artère zygomaticotemporale. 11. Artère temporale superficielle. 12. Artère auriculaire postérieure. 13. Artère occipitale.

B Téguments de la face

La peau de la face est épaisse, souple et mobile, à l’exception de la région orbitaire où elle est fine (paupières). La vascularisation est assurée par l’artère carotide externe et, accessoirement, par l’artère ophtalmique issue de l’artère carotide interne. Elle est innervée par le nerf trijumeau (V) et ses trois branches terminales, nerf ophtalmique (V1), nerf maxillaire (V2) et nerf mandibulaire (V3) (fig. 1.5), qui innervent un territoire cutané correspondant (dermatome).

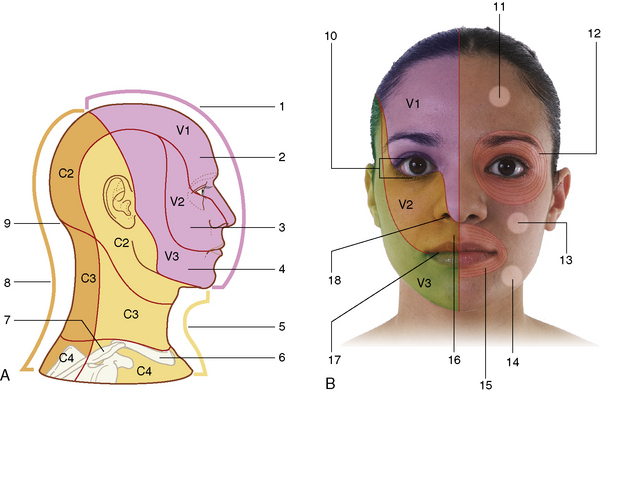

Fig. 1.5 Innervation des téguments de la face. A. Vue latérale des dermatomes. B. Principaux repères sensitifs de la face.

1. Dermatome du nerf trijumeau (V). 2. Dermatome du nerf ophtalmique (V1). 3. Dermatome du nerf maxillaire (V2). 4. Dermatome du nerf mandibulaire (V3). 5. Dermatome des rameaux ventraux des nerfs spinaux. 6. Clavicule. 7. Acromion. 8. Dermatome des rameaux dorsaux des nerfs spinaux. 9. Protubérance occipitale externe. 10. Fente palpébrale. 11. Zone d’examen de la sensibilité du V1. 12. Muscle orbiculaire de l’œil. 13. Zone d’examen de la sensibilité du V2. 14. Zone d’examen de la sensibilité du V3. 15. Muscle orbiculaire de la bouche. 16. Philtrum. 17. Fente orale. 18. Narine.

C Téguments du cou

La peau du cou est mobile et souple avec un tissu cellulaire sous-cutané fin en avant, alors qu’elle est épaisse et adhérente avec un tissu cellulaire sous-cutané épais en arrière. Elle est vascularisée par l’artère carotide externe et les branches collatérales de l’artère subclavière. L’innervation est assurée par les branches superficielles du plexus cervical et les branches dorsales des nerfs spinaux. Le premier nerf spinal cervical (C1) ne donne aucune branche sensitive cutanée.

IV Régions de la tête et du cou

Les différentes régions de la tête et du cou sont définies par des repères osseux et musculaires saillants sous la peau et accessibles à l’examen clinique. Cela correspond à l’anatomie de surface.

A Tête

La tête est limitée avec le cou par une ligne bilatérale qui va du menton jusqu’à la protubérance occipitale externe. Elle passe par le bord inférieur du corps de la mandibule, par une ligne virtuelle, qui va de l’angle de la mandibule jusqu’au processus mastoïde, et qui longe la ligne nucale inférieure.

1 Régions du crâne

La limite inférieure du crâne correspond à une ligne qui part de chaque côté du nasion jusqu’à la protubérance occipitale externe. Elle passe par le bord supraorbitaire, la ligne virtuelle canthus latéral-racine de l’hélix, passe en regard de l’arcade zygomatique, suit le pourtour de l’oreille jusqu’au processus mastoïde et la ligne nucale supérieure.

Les régions du crâne correspondent aux os du crâne. Il y a deux régions médianes, la région frontale et la région occipitale, et deux régions latérales paires et symétriques, les régions temporales et les régions pariétales (fig. 1.6). Dans la région temporale, on retrouve la région auriculaire et la région mastoïdienne.

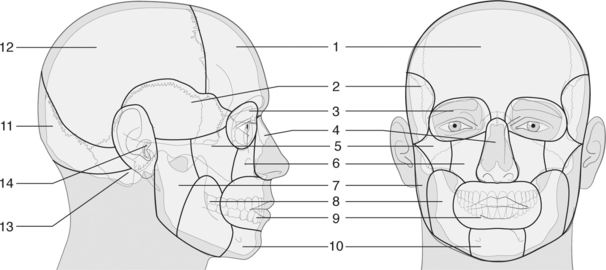

Fig. 1.6 Régions du crâne et de la face. A. Vue de face. B. Vue latérale.

1. Région frontale. 2. Région temporale. 3. Région orbitaire. 4. Région nasale. 5. Région zygomatique. 6. Région infraorbitaire. 7. Région parotidienne. 8. Région buccale (joue). 9. Région orale (lèvres). 10. Région mentonnière. 11. Région pariétale. 12. Région occipitale. 13. Région mastoïdienne. 14. Région auriculaire.

2 Régions de la face

Les régions de la face correspondent aux os de la face et à ses orifices. On retrouve trois régions médianes et impaires et cinq régions paires et symétriques (fig. 1.6).

a Régions médianes

Les régions médianes sont la région nasale avec le nez, la région orale avec les lèvres, et la région mentonnière avec le menton. Le menton et la lèvre inférieure sont séparés par le sillon labiomentonnier.

b Régions latérales

Les régions latérales, paires et symétriques, sont les régions orbitaires avec les paupières, les régions infraorbitaires, les régions zygomatiques, les régions parotidiennes et les régions buccales. Les paupières inférieures sont marquées par le sillon infrapalpébral et les paupières supérieures par le sillon suprapalpébral.

B Cou

Le cou est limité avec le thorax par une ligne bilatérale qui va de l’incisure jugulaire du sternum jusqu’au processus épineux de la septième vertèbre (C7). Elle passe par l’articulation sternoclaviculaire, la clavicule, l’articulation acromioclaviculaire et une ligne virtuelle qui va de l’acromion jusqu’au processus épineux de C7 (fig. 1.7).

Fig. 1.7 Régions du cou et ses limites. Vue antérieure de trois quarts.

1. Limite inférieure de la face. 2. Ligne médiane antérieure du cou. 3. Muscle sternocléidomastoïdien. 4. Muscle trapèze. 5. Triangle antérieur. 6. Triangle postérieur. 7. Clavicule.8. Ouverture supérieure du thorax. 9. Sternum. 10. Défilé axillaire.

1 Région cervicale antérieure (triangle antérieur)

Il s’agit d’une région médiane, triangulaire à sommet inférieur, correspondant à l’incisure jugulaire, et à base supérieure, correspondant au bord inférieur du corps de la mandibule. Latéralement, la région est limitée par les bords antérieurs des muscles sternocléidomastoïdiens. Elle est subdivisée en sous-régions (fig. 1.8).

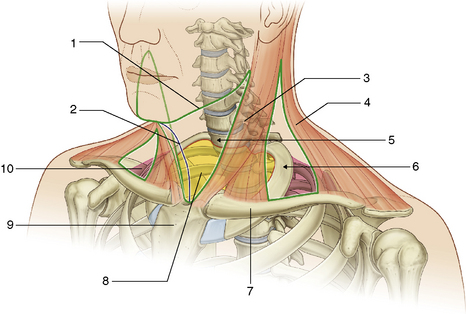

Fig. 1.8 Triangle antérieur du cou. Vue latérale.

1. Artère carotide externe. 2. Artère carotide interne. 3. Ventre postérieur du muscle digastrique. 4. Trigone submandibulaire. 5. Triangle submentonnier. 6. Trigone carotidien. 7. Ventre supérieur du muscle omohyoïdien. 8. Région subhyoïdienne. 9. Artère carotide commune. 10. Muscle sternocléidomastoïdien. 11. Triangle postérieur.

2 Région sternocléidomastoïdienne et triangle postérieur

Il s’agit d’une grande région latérale, triangulaire à sommet supérieur, correspondant au processus mastoïde, et à base inférieure, correspondant à la clavicule. En avant, elle est limitée par le bord antérieur du muscle sternocléidomastoïdien et en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze.

V Vascularisation

A Artères

1 Artère carotide commune et artère subclavière

communes et des artères subclavières ; elles participent à la vascularisation de l’encéphale (fig. 1.9). Les carotides communes et les artères subclavières ont une origine différente à droite et à gauche. À droite, elles naissent de la bifurcation du tronc artériel brachiocéphalique ; à gauche, la carotide commune gauche et l’artère subclavière gauche naissent directement de l’arc aortique.

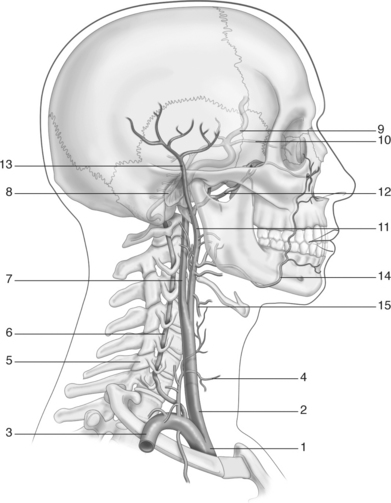

Fig. 1.9 Organisation générale de la vascularisation artérielle. Vue latérale par transparence.

1. Tronc artériel brachiocéphalique droit. 2. Artère carotide commune. 3. Artère subclavière. 4. Artère thyroïdienne inférieure. 5. Sixième vertèbre cervicale. 6. Artère vertébrale.7. Artère carotide interne. 8. Tronc basilaire (intracrânien). 9. Artère cérébrale moyenne (intracrânienne). 10. Artère ophtalmique. 11. Artère carotide externe. 12. Artère maxillaire. 13. Artère temporale superficielle. 14. Artère faciale. 15. Artère thyroïdienne supérieure.

L’artère subclavière va participer, par l’intermédiaire de ses branches collatérales, à la vascularisation du cou, de la glande thyroïde, de la ceinture scapulaire et de la paroi antérieure du thorax. Elle donne en outre l’artère vertébrale.

2 Artère carotide interne

Après sa bifurcation, à la hauteur de C4, la carotide commune donne l’artère carotide interne et l’artère carotide externe. L’artère carotide interne vascularise le cerveau et le bulbe oculaire. Elle participe à la constitution du cercle artériel de la base (polygone de Willis) en s’anastomosant avec le système vertébrobasilaire.

3 Artère carotide externe

L’artère carotide externe s’engage dans la loge parotidienne après avoir donné ses principales collatérales qui vascularisent le cou, la face, la langue et le cuir chevelu. Sa terminaison se fait en deux artères, l’artère temporale superficielle et l’artère maxillaire.

4 Artères vertébrales

Les artères vertébrales sont issues de l’artère subclavière au niveau du cou, puis elles cheminent dans les foramens transversaires de C6 à C1 pour s’engager dans le foramen magnum. Dans la cavité crânienne, les deux artères vertébrales fusionnent sur la ligne médiane pour former l’artère basilaire. Le système vertébrobasilaire participe à la vascularisation de la moelle spinale, du tronc cérébral et du cervelet, et donne des branches pour le cercle artériel de la base.

B Veines

L’ensemble du sang veineux de la tête et du cou se draine vers la veine cave supérieure par l’intermédiaire de collecteurs profonds et superficiels (fig. 1.10). Les collecteurs profonds drainent les viscères, tandis que les collecteurs superficiels drainent les téguments. Il existe de nombreuses anastomoses et plexus veineux communs entre ceux deux grands systèmes collecteurs.

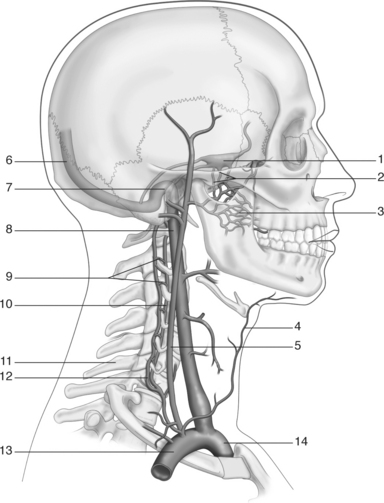

Fig. 1.10 Organisation générale de la vascularisation veineuse. Vue latérale par transparence.

1. Sinus caverneux (intracrânien). 2. Veines émissaires. 3. Plexus veineux ptérygomaxillaire. 4. Veine jugulaire antérieure.5. Veine jugulaire externe. 6. Sinus transverse (intracrânien). 7. Sinus sigmoïde (intracrânien). 8. Veine jugulaire interne. 9. Plexus vertébraux. 10. Veine jugulaire postérieure. 11. Sixième vertèbre cervicale. 12. Veine vertébrale. 13. Veine subclavière gauche.14. Tronc veineux brachiocéphalique gauche.

1 Veines profondes

Les collecteurs profonds peuvent être fonctionnellement divisés en systèmes antérieur et postérieur.

Le système antérieur du cou est formé par les veines jugulaires internes, les veines subclavières et les troncs veineux brachiocéphaliques. Le sang veineux issu de l’encéphale est collecté par des sinus veineux intracrâniens situés dans les dédoublements de la dure-mère puis se draine dans la veine jugulaire interne après avoir traversé la base du crâne.

Le système postérieur du cou, situé autour de la colonne vertébrale, est beaucoup plus complexe. Il est formé d’un plexus veineux vertébral, qui s’étend sur toute la longueur de la colonne vertébrale, des veines vertébrales et des veines jugulaires postérieures, qui se drainent vers les veines subclavières.

C Lymphatiques

La vascularisation lymphatique de la tête et du cou est proportionnellement plus faible que celle des membres ou du tronc. Néanmoins, la fréquence des cancers oropharyngés et de leur lymphotropisme explique l’intérêt de connaître les voies de drainage et les lymphonœuds (cf. fig. 7.2 au chapitre 7).

1 Cercle lymphatique péricervical

Les vaisseaux lymphatiques de la tête se drainent vers le cercle lymphatique péricervical. Il n’y a pas de vaisseau lymphatique au niveau de l’encéphale.

Le cercle lymphatique péricervical est constitué par un ensemble de lymphonœuds situés dans les régions occipitales, mastoïdiennes, parotidiennes (superficielles et profondes), buccales, submentonnières et submandibulaires.

2 Lymphonœuds

Le cercle lymphatique péricervical se draine vers les lymphonœuds profonds ou superficiels du cou. Le drainage profond est le plus développé, antérieurement dans la loge viscérale du cou et latéralement dans la loge vasculaire. Les lymphonœuds cervicaux latéraux drainent l’essentiel des téguments de la tête. La langue et les tonsilles palatines se drainent vers les lymphonœuds jugulodigastriques qui font partie des lymphonœuds cervicaux latéraux. Les lymphonœuds superficiels sont disposés autour des veines jugulaires externes et antérieures.

L’ensemble du drainage lymphatique de la tête et du cou se fait vers le conduit lymphatique à droite et dans le conduit thoracique à gauche. Les lymphonœuds submentonniers peuvent se drainer à droite ou à gauche.

VI Innervation

A Nerfs crâniens

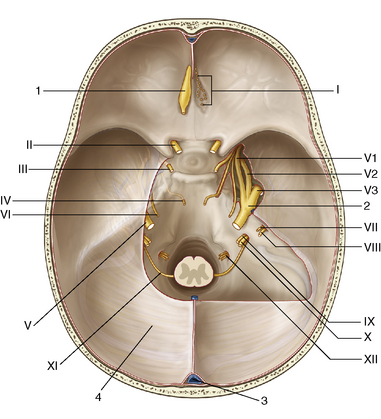

Les nerfs crâniens sont au nombre de douze, numérotés d’I à XII dans le sens antéropostérieur (fig. 1.11). Ils sont tous issus du tronc cérébral à l’exception des deux premiers, le nerf olfactif (I) et le nerf optique (II), qui sont des expansions du cerveau.

Fig. 1.11 Passage des nerfs crâniens à la sortie de la cavité crânienne.

I. Nerf olfactif. II. Nerf optique. III. Nerf oculomoteur. IV. Nerf trochléaire. V. Nerf trijumeau. VI. Nerf abducens. VII. Nerf facial. VIII. Nerf vestibulocochléaire. IX. Nerf glossopharyngien. X. Nerf vague. XI. Nerf accessoire. XII. Nerf hypoglosse. V1. Nerf ophtalmique. V2. Nerf maxillaire. V3. Nerf mandibulaire. 1. Bulbe olfactif. 2. Ganglion trigéminal. 3. Sinus veineux sagittal supérieur. 4. Tente du cervelet.

• nerfs sensoriels : nerf optique (I), nerf olfactif (II), nerf vestibulocochléaire (VIII) ;

• nerfs moteurs : nerf oculomoteur (III), nerf trochléaire (IV), nerf abducens (VI), nerf accessoire (XI), nerf hypoglosse (XII) ;

• nerfs mixtes : nerf trijumeau (V), nerf facial (VII), nerf glossopharyngien (IX), nerf vague (X).

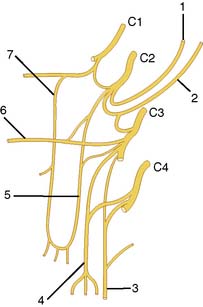

B Nerfs spinaux cervicaux

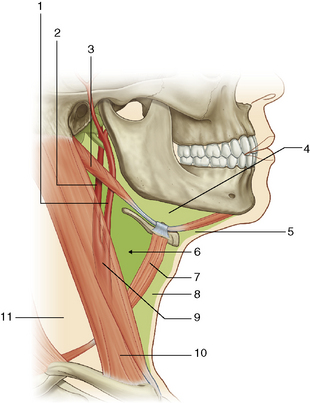

Les nerfs spinaux cervicaux sont des nerfs mixtes destinés à l’innervation somatique de la tête et du cou, mais aussi du membre supérieur et du diaphragme par l’intermédiaire du nerf phrénique (fig. 1.12). Ils ont la même structure que les autres nerfs spinaux.

Fig. 1.12 Organisation générale du plexus cervical.

1. Nerf petit occipital. 2. Nerf grand auriculaire. 3. Nerf phrénique. 4. Nerf supraclaviculaire. 5. Racine inférieure de l’anse cervicale. 6. Nerf cervical transverse. 7. Racine supérieure de l’anse cervicale.

Ils sont au nombre de huit, numéroté de C1 à C8 dans le sens craniocaudal, alors qu’il n’y a que sept vertèbres cervicales. Le nerf spinal prend le numéro de la vertèbre cervicale sous-jacente, à l’exception de C8 qui est au-dessus de la première vertèbre thoracique. Cette disposition particulière s’explique par l’embryologie complexe de la jonction craniovertébrale.

Chaque nerf spinal se divise en trois rameaux après son émergence du canal vertébral par le foramen intervertébral. Le rameau sinuvertébral est récurrent pour l’innervation du disque intervertébral et des méninges. Le rameau dorsal du nerf spinal, volumineux, innerve la peau de la nuque, les muscles de la nuque et les articulations de la colonne vertébrale ; il garde une disposition segmentaire, à l’exception de C1, C2 et C3 qui forment un plexus suboccipital. Enfin, le rameau ventral du nerf spinal participe à la constitution du plexus cervical (C1-C4) et du plexus brachial avec le premier nerf spinal thoracique (C5-T1).

VII Viscères

Les viscères de la tête et du cou sont situés dans les régions profondes de la tête et du cou.

A Système nerveux

L’encéphale est le principal viscère de la tête. Il est constitué par le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet. Les méninges tapissent la cavité crânienne et forment des expansions fibreuses de la dure-mère. La faux du cerveau sépare les deux hémisphères du cerveau et la tente du cervelet sépare la cavité crânienne en région supra- et infratentorielle. Les bulbes oculaires et leurs annexes sont contenus dans les orbites.

B Appareil digestif

Les glandes salivaires principales, parotides, submandibulaires et sublinguales, sont annexées à la cavité orale dans laquelle elles sécrètent la salive par l’intermédiaire de conduits excréteurs propres.

Le pharynx est un carrefour musculomembraneux interposé entre la voie digestive et la voie aérienne, dans laquelle s’ouvre la trompe auditive. Son rôle est fondamental dans la déglutition, la parole et dans l’audition (ventilation de l’oreille moyenne). Il se prolonge par l’œsophage cervical.

C Appareil respiratoire

Le larynx est un conduit aérien indispensable à la respiration et à la phonation. Son squelette est formé par trois cartilages principaux (thyroïde, cricoïde et aryténoïde). Il est situé en avant de la voie digestive dans la partie médiane du cou. C’est un organe mobile au cours de la déglutition. Les dimensions sont plus réduites chez la femme. Il se prolonge par la trachée (fig. 1.13).

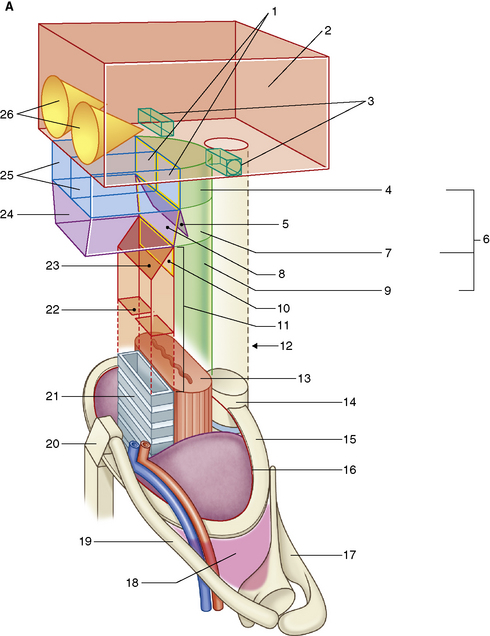

Fig. 1.13 Organisation générale des espaces de la tête, du cou et des viscères.

1. Choanes. 2. Cavité crânienne. 3. Oreilles. 4. Nasopharynx. 5. Palais mou. 6. Pharynx. 7. Oropharynx. 8. Isthme du gosier.9. Laryngopharynx. 10. Entrée du larynx. 11. Larynx. 12. Niveau cervical C6. 13. Œsophage. 14. Vertèbre thoracique T1. 15. Première côte. 16. Ouverture supérieure du thorax. 17. Scapula. 18. Fosse axillaire. 19. Clavicule. 20. Manubrium sternal. 21. Trachée. 22. Pli vocal. 23. Épiglotte. 24. Cavité orale. 25. Fosses nasales. 26. Orbites.

D Appareil endocrinien

La glande thyroïde est une glande endocrine du cou situé en avant du larynx et de la trachée. À sa face postérieure, elle est en rapport avec les glandes parathyroïdes et les nerfs laryngés inférieurs (X).

Le crâne et la face sont les deux composantes de la tête. Chacune est constituée d’un squelette propre : le neurocrâne, qui protège l’encéphale, et le viscérocrâne autour de la cavité orale.

Le crâne et la face sont les deux composantes de la tête. Chacune est constituée d’un squelette propre : le neurocrâne, qui protège l’encéphale, et le viscérocrâne autour de la cavité orale.

La vascularisation est essentiellement distribuée pour l’encéphale par l’intermédiaire des artères carotides internes et des artères vertébrales, alors que l’artère carotide externe est destinée à la face. Les veines sont disposées en système profond et système superficiel.

La vascularisation est essentiellement distribuée pour l’encéphale par l’intermédiaire des artères carotides internes et des artères vertébrales, alors que l’artère carotide externe est destinée à la face. Les veines sont disposées en système profond et système superficiel.

La loge ventrale, ou antérieure, du cou est située en avant de la colonne vertébrale cervicale. Les viscères, comme la glande thyroïde, sont situés dans une loge médiane, alors que les éléments vasculaires et nerveux sont latéraux.

La loge ventrale, ou antérieure, du cou est située en avant de la colonne vertébrale cervicale. Les viscères, comme la glande thyroïde, sont situés dans une loge médiane, alors que les éléments vasculaires et nerveux sont latéraux.

Tous les muscles cutanés de la tête et du cou sont innervés par le nerf facial.

Tous les muscles cutanés de la tête et du cou sont innervés par le nerf facial.