Métaparadigme et paradigmes : modèles conceptuels et théories de soins

COMPRENDRE

MÉTAPARADIGME

Généralités

Généralités

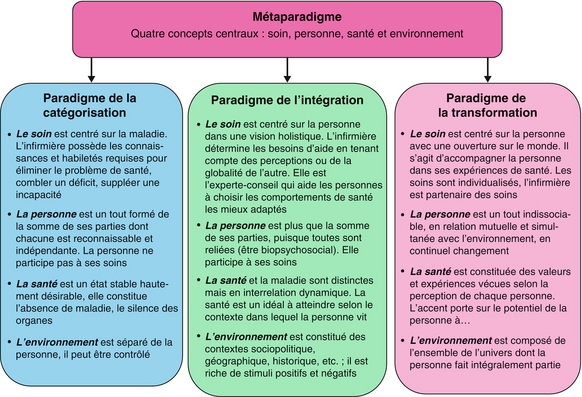

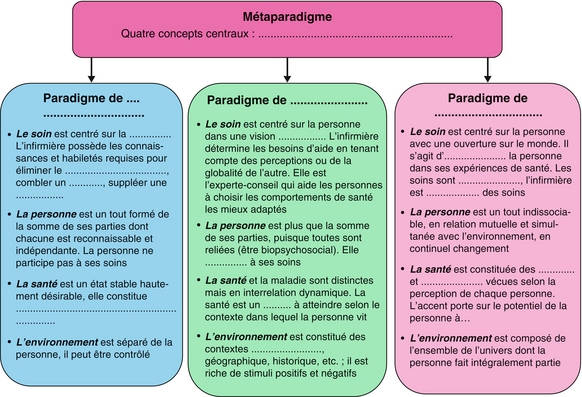

Dans les années 1960, sous l’influence de Thomas Kuhn, philosophe des sciences et physicien, la profession cherche à identifier un paradigme unique au sein de la discipline infirmière. Par ce terme, Thomas Kuhn désigne « la matrice disciplinaire, c’est-à-dire l’ensemble des croyances, valeurs et techniques qui sont partagées par les membres d’une communauté scientifique, au cours d’une période de consensus théorique ». Au sein d’une discipline, il importe donc de clarifier les concepts centraux qui délimitent le champ de la discipline à l’intérieur duquel le savoir pourra se développer et se structurer1. Ces concepts centraux assurent l’architecture de la discipline et constituent le métaparadigme.

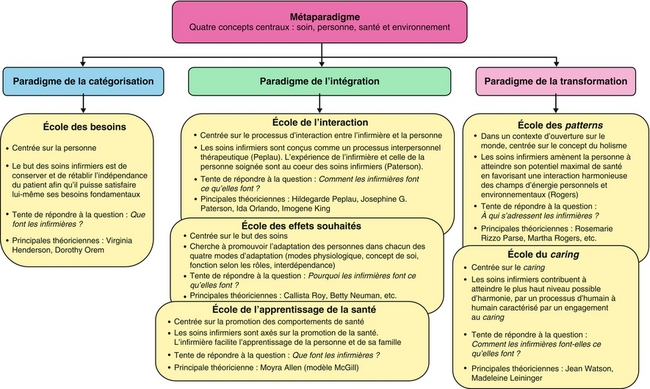

Le métaparadigme des soins infirmiers délimite le domaine de la discipline, son centre d’intérêt et ses concepts fondateurs. Au sein de la discipline, on distingue trois paradigmes – décrits dans ce chapitre – qui peuvent être utilisés par les professionnels. Chacun définit de façon spécifique les concepts du métaparadigme et permet de mobiliser d’autres concepts. Abordés de façon abstraite, ces concepts sont définis et mis en relation de façon plus pragmatique grâce au modèle conceptuel. Ce dernier est en quelque sorte un mode d’emploi qui devient plus opérationnel grâce au développement de théories de soins. Ainsi, « métaparadigme, paradigmes, modèles conceptuels et théories forment une arborescence dynamique2 ».

Définition

Définition

Le mot « métaparadigme » est formé du préfixe « méta » qui signifie « ce qui dépasse et englobe » et du mot « paradigme », un terme utilisé dans le vocabulaire de plusieurs professions pour exprimer les différents courants de pensée qui les modélisent.

Le métaparadigme est le niveau le plus abstrait du domaine des sciences infirmières ; il présente la perspective la plus globale des soins infirmiers. Il précise les concepts centraux de la discipline et tente d’expliquer leurs relations afin de dégager les principes qui guident la pratique des infirmières.

L’étude des théories de soins, réalisée par Jacqueline Fawcett3, a permis l’identification des quatre concepts centraux qui constituent le métaparadigme en soins infirmiers : la personne, la santé, le soin et l’environnement. Ils sont tous en interaction. Leur définition est la plus neutre possible, afin qu’ils soient utiles à l’ensemble de la communauté scientifique appartenant à la discipline. Celle-ci est ensuite influencée par des perspectives ou courants spécifiques (paradigme).

Figure 3.1 Les concepts du métaparadigme4

Concepts du métaparadigme

Concepts du métaparadigme

Personne

Personne

La personne est la cible ou le bénéficiaire des soins infirmiers. Le bénéficiaire peut être une personne, mais aussi un groupe ou une communauté. La personne est au cœur des soins, elle est le destinataire des soins infirmiers. Chaque personne étant unique et ses besoins singuliers, il est complexe d’y répondre de façon standardisée ; seule la connaissance de la personne permet de lui dispenser des soins personnalisés.

Environnement

Environnement

L’environnement se rapporte tout autant au milieu physique (affections touchant le patient) que social de la personne. L’environnement constitue également le cadre dans lequel les besoins de santé se manifestent. Il existe de fait une interaction permanente entre la personne et son environnement.

Santé

Santé

La santé correspond à l’état de bien-être caractérisant aussi bien une personne en état optimal de santé qu’une personne affectée d’un handicap. La santé est une notion dynamique en constante évolution ; le défi consiste à dispenser des soins sur la base de l’état de santé de la personne et de ses besoins de santé à un moment précis de son continuum de vie.

Soins infirmiers

Soins infirmiers

Les soins infirmiers représentent l’ensemble des interventions infirmières exécutées à la place de la personne ou en collaboration avec celle-ci, de même que les buts et les résultats de ces actions.

Les relations entre les différents concepts déterminent les paradigmes, ces derniers orientant différemment la perception de l’exercice professionnel.

Relation entre les concepts

Relation entre les concepts

Christophe Debout5 souligne la nécessaire relation entre les concepts du métaparadigme afin d’accompagner les évolutions de la discipline.

– La personne et la santé : la discipline infirmière est concernée par les principes et les lois qui gouvernent le processus de vie, l’atteinte du bien-être ainsi que par le fonctionnement optimal des êtres humains malades ou en bonne santé.

– La personne et l’environnement : la discipline infirmière est concernée par les régularités qui gouvernent les interactions de l’être humain et de son environnement tant dans les situations habituelles de la vie que dans les moments de crise.

– La santé et les soins infirmiers : la discipline infirmière est concernée par les interventions infirmières qui affecteront positivement la santé de la personne.

– La personne, l’environnement et la santé : la discipline infirmière est concernée par une approche globale de la santé des êtres humains en interactions avec leur environnement.

PARADIGMES

Définitions

Définitions

En sciences sociales, le paradigme tend à représenter l’ensemble des règles intériorisées comme normes par une communauté scientifique, à un moment donné de son histoire pour délimiter et problématiser les faits qu’elle juge digne d’étude. Ainsi, le paradigme se caractérise par un système de pensée dominant, un courant de pensée, des concepts centraux et des théories y afférant, des processus et des méthodes6.

« Un paradigme correspond à une façon d’appréhender la réalité et d’y réagir7 . » Il établit les postulats au sujet de la réalité. Un postulat est une représentation admise de façon implicite et sur laquelle se fonde un système de pensée. C’est une proposition indémontrable ou non démontrée que l’on accepte et que l’on formule ; elle constitue la base d’une théorie. Le paradigme détermine ce qu’il est important de connaître, les critères qui permettent d’accepter ou non une connaissance, et la manière de représenter ce que l’on connaît. Il regroupe la science, la philosophie et les théories reconnues et appliquées dans la discipline.

De fait, les paradigmes infirmiers correspondent aux courants de pensée, aux façons de percevoir et de comprendre le monde qui influencent le développement des savoirs et des savoir-faire au sein de la discipline. Ils constituent en quelque sorte une lentille à travers laquelle le monde est vu et compris. « Les concepts qui composent le métaparadigme sont alors définis et mis en relation d’une manière spécifique relative au paradigme. Ce processus aboutit au développement d’un modèle conceptuel, opérationnalisé grâce au développement de théories de soins8. » Chacun de ses concepts renvoie à d’autres concepts, qui alimentent d’autres paradigmes. On en distingue plusieurs en lien avec l’évolution historique de la discipline.

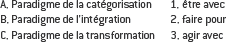

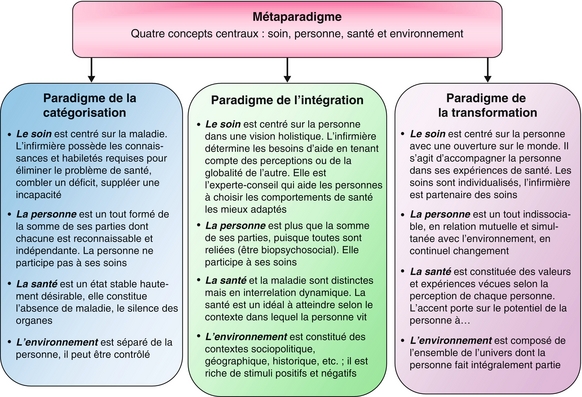

Suite à l’impulsion donnée par Florence Nightingale, trois paradigmes caractérisent la discipline : celui de la catégorisation, de l’intégration et de la transformation.

Les paradigmes ou courants de pensée favorisent l’émergence, la consolidation et l’utilisation du savoir infirmier.

Ainsi, le métaparadigme pose les concepts de la discipline – soin, personne, santé et environnement –, concepts autour desquels le savoir se développe et se structure.

Les trois paradigmes identifiés, produit des réflexions menées au sein de la discipline, explicitent la conception de la pratique infirmière et définissent les concepts centraux du métaparadigme selon leur approche spécifique.

Ces trois paradigmes, qui vont être développés ci-après, correspondent aux visions suivantes :

Paradigme de la catégorisation

Paradigme de la catégorisation

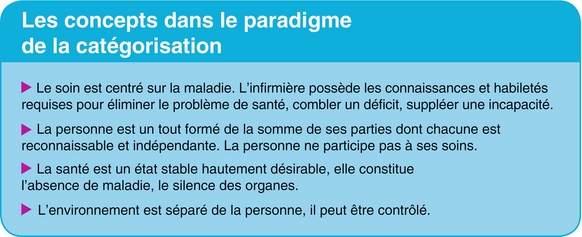

Ce paradigme est lié à la vision biomédicale de l’exercice infirmier.

Le paradigme de la catégorisation, dominant entre 1900 et 1950, est marqué par une forte empreinte sociosanitaire et une approche hygiéniste. La pensée infirmière y est orientée vers la recherche d’un facteur causal de la maladie. « Un changement dans un phénomène est perçu comme étant le résultat de certaines conditions. Ainsi, les éléments et les manifestations entretiennent entre eux des relations linéaires et causales9. » Dans ce paradigme, tout phénomène est divisé pour être expliqué, puis classé, catégorisé. Ces principes ne s’appliquent pas seulement à la médecine, mais aussi au domaine du travail où il se traduit parfaitement dans l’essor du taylorisme, où l’accent est mis sur la division du travail jusqu’à la plus petite tâche. La vision dominante de ce paradigme est biomédicale. « La personne, pour survivre, doit réagir aux stimuli de son environnement. Ses réactions sont abordées sur un modèle de causalité linéaire : des causes entraînent des conséquences. Il est alors possible de réaliser des prédictions. »

Les soins biomédicaux sont prévalents, et les savoirs transmis aux infirmières relèvent principalement de la tradition médicale et des sciences biomédicales. La pratique de l’infirmière est centrée sur le dépistage et les mesures visant l’éradication des pathologies. Le contrôle des infections, la suppression des maladies font évoluer le concept de santé vers l’absence de maladie ; le soin est orienté vers les problèmes et les déficits. Le soin consiste à « faire pour la personne », dans une approche hygiéniste privilégiant le recours à la médication (au lieu des soins d’entretien de la vie).

Paradigme de l’intégration ou paradigme de la totalité

Paradigme de l’intégration ou paradigme de la totalité

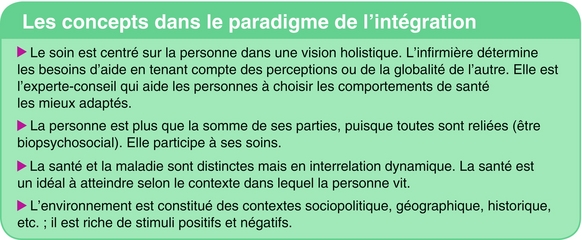

Le paradigme de l’intégration se développe surtout entre 1950 à 1970. Il naît de la difficulté de déterminer l’agent causal de la maladie, du développement des sciences humaines et de la psychologie individuelle De nombreux auteurs, tels Adler, Rogers et Maslow, reconnaissent l’importance de la personne dans la société et la remettent au cœur du dispositif. Ils considèrent qu’« un changement dans un phénomène est la résultante d’une relation entre le phénomène et divers facteurs dans un contexte donné10 ». Le but des connaissances est alors de parvenir à identifier les multiples facteurs et leurs interactions.

Ce paradigme concourt à une approche holistique de la personne ; l’individu y est reconnu comme un être biopsychosocial en interaction avec son environnement et dont les composantes ne peuvent être abordées que dans une approche globale.

Dans le même temps, le concept de santé évolue sous l’influence des premiers programmes de santé publique prônant la nécessité de protéger et promouvoir la santé des populations. Sous l’impulsion de l’OMS, ces programmes consacrent l’approche communautaire, où les individus ont le droit et le devoir de participer à la mise en œuvre de mesures de protection sanitaire. L’individu devient alors agent de sa propre santé, les professionnels partagent le savoir sur la santé avec les personnes concernées.

Le concept de personne est abordé de manière systémique en insistant sur les interrelations de ses dimensions biopsychosociales.

L’intention de l’infirmière est d’« agir avec la personne » afin de l’inciter, comme les membres de la communauté, à s’engager et à participer à l’amélioration de leur bien-être.

Paradigme de la transformation ou paradigme de la simultanéité

Paradigme de la transformation ou paradigme de la simultanéité

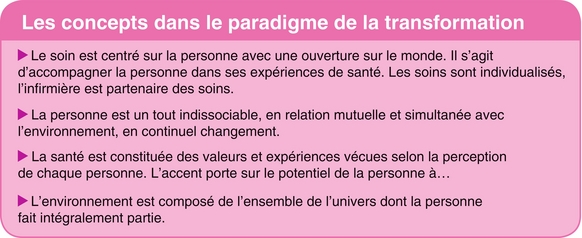

Le paradigme de la transformation se développe depuis les années 2000. Il met en évidence « qu’un phénomène est unique, en ce sens qu’il ne peut pas ressembler tout à fait à un autre, c’est une unité globale en interaction avec le monde qui l’entoure11 ». Du fait du rapprochement du monde occidental et oriental, ce paradigme est caractérisé par son ouverture sur le monde ; l’environnement et ses interactions sur la personne revêtent une place fondamentale.

Les soins infirmiers s’intéressent à l’expérience de la personne, de la famille, de la communauté.

La personne est abordée comme un être unique et singulier porteur de ressources et capable de choix qui vont influencer sa trajectoire de vie et de santé.

« Soigner » est un acte conscient, délibéré, mettant l’accent sur la prise en charge holistique et unitaire de l’individu. L’intention de l’infirmière est « d’accompagner, d’être avec la personne et ses proches ».

Les théoriciennes constatent à l’issue de ce travail qu’il n’existe pas de paradigme dominant au sein de la discipline, l’apparition d’un nouveau paradigme n’entraînant pas la disparition du précédent. « La science infirmière est ainsi un processus perpétuel de consensus, d’affinage et de collaboration entre les idées portées par les différents chercheurs12 ». Désormais, la quête du paradigme unique n’est plus l’objectif à atteindre ; la diversité est jugée essentielle pour le développement de la discipline.

MODÈLES CONCEPTUELS ET ÉCOLES DE PENSÉE

Définition

Définition

Les modèles conceptuels sont « un ensemble de concepts et de propositions générales énonçant des relations et destinées à décrire ou caractériser des phénomènes… ». Un modèle conceptuel est utilisé pour apporter une perspective particulière, une orientation pour l’étude des concepts se rattachant à une discipline. Aussi, selon les sources qui ont alimenté la recherche conceptuelle du(de la) théoricien(ne), la conceptualisation prend des orientations différentes. Le modèle conceptuel, comme le paradigme vis-à-vis du métaparadigme, permet d’affiner les concepts du paradigme et d’en introduire des nouveaux. Les modèles sont des représentations de la profession et de ce qu’elle devrait être.

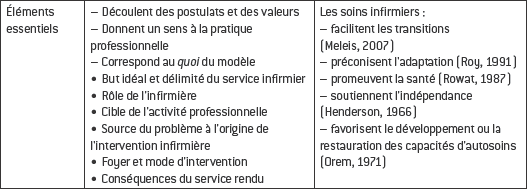

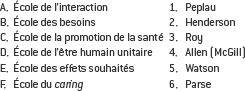

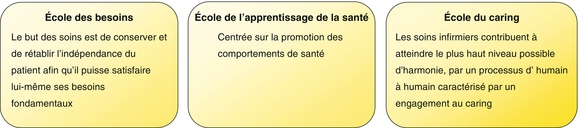

Quel que soit le modèle, il résulte du travail d’un groupe de professionnels. Il permet d’améliorer la communication entre eux (même langage), de déterminer avec clarté l’activité professionnelle puisqu’il clarifie les concepts fondateurs (soin, personne, santé et environnement). Les modèles conceptuels regroupent un ensemble d’idées qui tendent à expliquer et définir les soins infirmiers d’une manière cohérente. Ils expriment une façon de concevoir la réalité et, par conséquent, ils fournissent un cadre de raisonnement logique, influencé par l’approche philosophique que le(la) théoricien(ne) définit selon l’école de pensée à laquelle il(elle) appartient. Les idées qu’ils portent peuvent être regroupées en écoles de pensée qui s’inspirent des paradigmes. Ainsi, Afaf Meleis, en 199113 propose de regrouper les différentes conceptions en trois écoles : l’école des besoins avec les conceptions de V. Henderson, D. Orem ; l’école de l’interaction regroupant les conceptions de H. Peplau, I.J. Orlando, etc., et celle des effets souhaités, avec les conceptions de D. Johnson, M. Rogers, C. Roy, etc. En 1994, Kérouac et al. introduisent trois nouvelles écoles, celle de la promotion de la santé, celle de l’être humain unitaire (devenue école des patterns) et celle du caring. En 2007, Meleis ajoute une quatrième école à sa première classification, celle du caring/becoming incluant les conceptions de Parse et Watson.

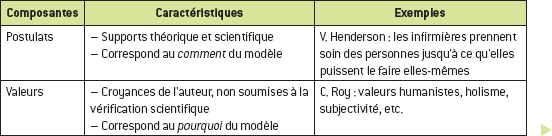

Structuration

Structuration

Toutes les conceptions reflètent des réalités et des idéaux à un moment précis du développement de la discipline. Un modèle conceptuel est donc lié à son auteur ; il n’est pas universel, seuls les concepts qui l’organisent le sont14. Il est considéré comme complet et explicite lorsque le(la) théoricien(ne) a formulé des énoncés pour chacun des éléments suivants15 :

– les postulats et les valeurs à la base de la discipline ;

– le but du service infirmier ;

– la façon de considérer le bénéficiaire du service ;

– la source des difficultés que peut rencontrer le bénéficiaire ;

Ainsi, les modèles conceptuels infirmiers décrivent la discipline et clarifient les buts de la pratique infirmière. Ils servent de base à l’élaboration des théories de soins.

La présentation synthétique au tableau 3.I, par école de pensée, favorise leur compréhension et offre une vision de l’évolution des conceptions des soins infirmiers au sein de chacune de ces écoles. En effet, la description des principales composantes d’un modèle fournit le cadre de référence de l’exercice professionnel, la base sur laquelle repose le choix des connaissances à transmettre, et la clarification de la contribution du professionnel au sein du système de santé.

Modèles selon les différentes écoles

Modèles selon les différentes écoles

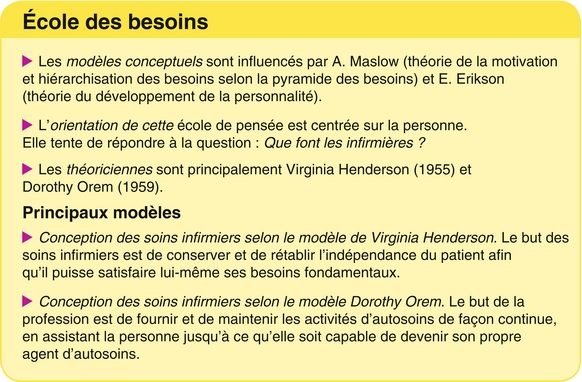

École des besoins (voir figure 3.3)

École des besoins (voir figure 3.3)

Cette école regroupe les conceptions qui décrivent les besoins de la personne et les activités spécifiques de l’infirmière au regard de ces besoins. Tout en accordant une place encore importante à la maladie et aux problèmes de santé, ces conceptions ont marqué le point de départ d’une nouvelle perspective de la discipline centrée sur l’expérience de la personne16.

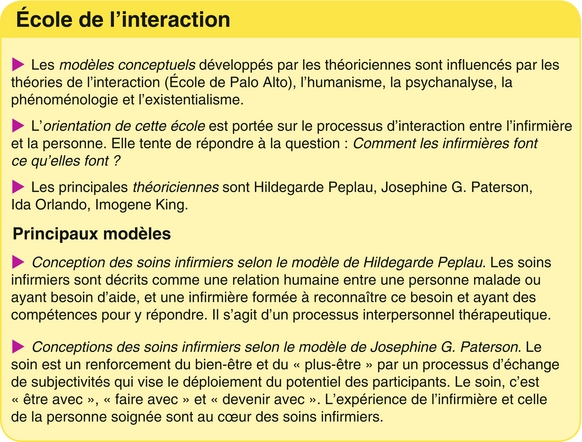

École de l’interaction (voir figure 3.3)

École de l’interaction (voir figure 3.3)

Influencée par les courants psychanalytiques des années 1950, cette école s’appuie sur le processus d’interaction entre la personne soignée nécessitant de l’aide et l’infirmière qui est en mesure de la lui fournir. Le soin constitue ici un processus interactif entre les deux personnes.

Figure 3.3 Les principaux modèles et écoles de pensée et leurs rapports avec les différents paradigmes

Cette école de pensée fait partie de la tendance existentielle, puisque c’est à partir de l’expérience de la maladie que les soins infirmiers contribuent au développement de la personnalité du patient par l’intermédiaire de la relation interpersonnelle (relation soignant-soigné). L’infirmière doit clarifier ses propres valeurs pour s’impliquer de façon thérapeutique et s’engager dans le soin.

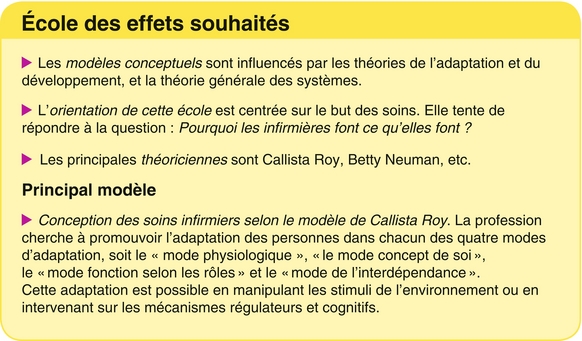

École des effets souhaités (voir figure 3.3)

École des effets souhaités (voir figure 3.3)

Cette école est centrée sur le but des soins de santé. La personne, la famille ou la communauté y sont perçues comme étant un système en quête d’adaptation ou d’équilibre. « Le concept d’adaptation possède une qualité dynamique en ce sens qu’il est en relation avec le changement constant et universel. Tout change et l’être humain doit faire face aux changements qui vont se produire dans son environnement, entre lui et son environnement, dans ses relations avec les autres et en lui-même. Ainsi l’adaptation tient compte des relations que l’homme établit avec son environnement17. » L’équilibre entre l’homme et son environnement, pour être maintenu, nécessite des adaptations constantes. Pour faire face à ces changements, l’homme utilise des mécanismes acquis et innés qui sont d’origine biologique, psychologique ou sociale.

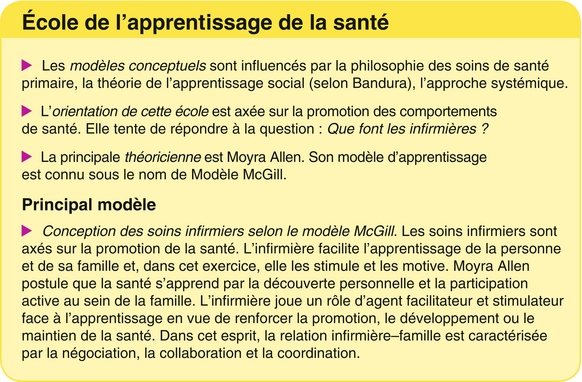

École de l’apprentissage de la santé (voir figure 3.3)

École de l’apprentissage de la santé (voir figure 3.3)

Cette école est centrée sur l’adoption de comportements menant à l’amélioration de la santé de la personne, de la famille, du groupe ou de la communauté. L’apprentissage devient une nouvelle façon de vivre, de se développer et d’assumer des responsabilités. La cible des soins infirmiers est étendue à la famille qui apprend de ses propres expériences de santé.

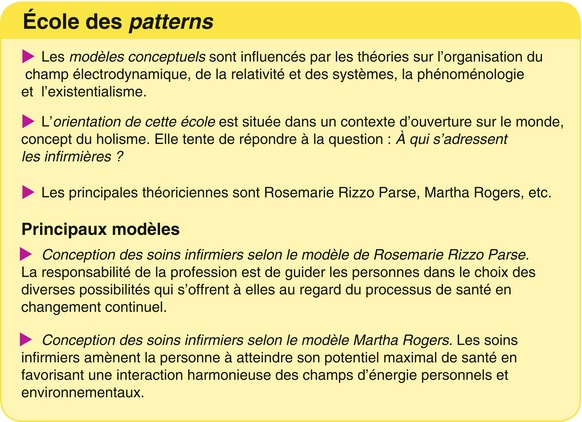

École des patterns ou de l’être humain unitaire18 (voir figure 3.3)

École des patterns ou de l’être humain unitaire18 (voir figure 3.3)

Dans cette école de pensée, la vision de la personne et des soins infirmiers découle de travaux philosophiques, de théories de la physique et des systèmes. La conceptualisation est davantage orientée sur la science que sur la relation, comme dans les écoles vues précédemment.

Pour comprendre la philosophie véhiculée au sein de cette école, il convient de s’appuyer sur les travaux de Descartes qui voyait « l’homme comme maître de ses forces, de la nature et capable de volonté propre », de Darwin sur l’origine des espèces et de Von Bertalanffy sur la théorie des systèmes. Cette croyance en la capacité de l’homme de contrôler son monde et sa destinée a permis de mettre en évidence que l’homme est un système ouvert, son champ d’énergie se mélange aux autres ; l’environnement se définit comme tout ce qui est en dehors de ce champ. Ainsi, les champs d’énergie sont en continuel changement et c’est la personne elle-même qui choisit la signification qu’elle porte à chaque situation qu’elle vit.

L’homme est un système ouvert, un champ d’énergie fluctuant (principe de résonance) qui se caractérise par des patterns uniques et des patterns de l’environnement. Pattern est un terme anglais qui représente une caractéristique de l’individu à la fois dynamique et en changement constant, tout en étant en continuité, de l’humain et de l’environnement. L’infirmière et la personne reconnaissent cette caractéristique dans le processus de santé19.

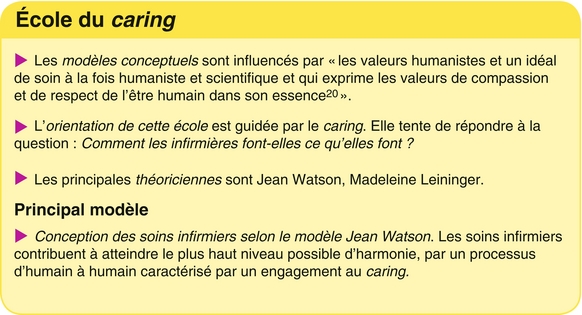

École du caring (voir figure 3.3)

École du caring (voir figure 3.3)

Dans le caring, le soin comprend des aspects affectifs et humanistes relatifs à l’attitude et à l’engagement ainsi que des aspects instrumentaux ou techniques qui ne peuvent pas être séparés. Ainsi, les soins infirmiers sont améliorés si l’infirmière reconnaît le potentiel du soin relatif à l’attitude d’engagement adoptée. Cette approche repose sur la culture d’une sensibilité à soi et aux autres, un système de valeurs humanistes et altruistes.

Le caring dans la pratique infirmière

Le caring dans la pratique infirmière

Le caring est traduit de l’anglais par « prendre soin ». Caring caractérise ce qui représente un idéal de soin à la fois humaniste et scientifique, exprime des valeurs de compassion et de respect de l’être humain. L’approche du caring est une façon humaine et relationnelle de prendre soin d’une personne ; il s’agit de « porter une attention particulière à une personne qui vit une situation qui lui est particulière et ce dans une perspective de lui venir en aide, de contribuer à son bien-être, à sa santé21 ». Selon J. Watson, le caring englobe les « facteurs de soins22 » suivants :

– la formation d’un système de valeurs humaniste-altruiste ;

– la culture d’une sensibilité à soi et aux autres ;

– l’établissement d’une relation d’aide et de confiance ;

– la promotion et l’acceptation de l’expression des sentiments négatifs et positifs ;

– l’utilisation systématique de la méthode de résolution de problème pour la prise de décision ;

– la promotion d’un enseignement-apprentissage interpersonnel ;

– la création d’un environnement mental, physique, socioculturel et spirituel de soutien, de protection ou de correction ;

– l’assistance dans la satisfaction des besoins humains ;

– la reconnaissance des forces existentielles, phénoménologiques et spirituelles.

Plusieurs théoriciennes des autres écoles de pensée ont mis en évidence une vision du caring dans leur théorie ; certains aspects sont communs.

Le caring dans les autres écoles de pensée

Le caring dans les autres écoles de pensée

– L’aspect relationnel apparaît comme central. Il s’agit d’une relation dynamique qui se développe parce que l’infirmière et la personne commencent à se connaître. Cela présuppose que l’infirmière se centre sur la personne ; cette dernière est considérée comme importante, l’infirmière s’engage et est impliquée dans cette relation.

– La compréhension du contexte de la personne soignée est indispensable. L’infirmière comprend l’expérience vécue par la personne, de même que la perception que le patient a de sa situation.

– Le respect de la personne soignée comme individu unique avec des perceptions et des expériences de vie est un élément central pour l’infirmière. Ce point correspond aux valeurs humanistes qui teintent le soin.

Comportements empreints de caring23

Comportements empreints de caring23

L’action du caring correspond à :

– assister quelqu’un en lui portant une attention explicitement dirigée vers lui et intégrant l’analyse de son environnement ;

– suppléer avec discernement aux activités de la vie quotidienne dans une attitude centrée sur la personne.

Certaines postures sont empreintes de caring :

– « considérer la personne comme étant unique ;

– avoir une présence qui offre un réconfort à la personne et sa famille ;

– maintenir une surveillance attentive ;

– maintenir un suivi et assurer la continuité des soins ;

– faire preuve de rigueur dans l’exercice de ses activités professionnelles ;

– être disponible pour la personne et sa famille ;

– savoir agir rapidement lorsque la situation l’exige ;

– vérifier le soulagement de la douleur ;

– rassurer la personne et sa famille, souligner leurs efforts, etc. »

Pratique infirmière et conception de la discipline

Pratique infirmière et conception de la discipline

Les modèles conceptuels reflètent la richesse de la pensée infirmière qui est continuellement en mouvement. Les diverses conceptions offrent des visions spécifiques aux six écoles de pensée évoquées ci-dessus pour appréhender les soins infirmiers. L’éclairage donné par ces différents modèles permet à l’infirmière de se référer aux savoirs qui y sont développés pour comprendre l’expérience de santé vécue par la personne et lui prodiguer des soins en cohérence avec l’évolution de la discipline infirmière. Ainsi, l’infirmière fonde sa pratique sur une conception émanant d’une école de pensée, ce qui favorise la cohérence dans la prise de décision thérapeutique.

Selon Parse, l’étudiant en soins infirmiers développe sa conception de la discipline professionnelle pendant sa formation et l’ajuste au cours de l’exercice professionnel. Si, durant ses études, la pratique est fondée sur l’école des besoins, et s’il débute sa carrière dans un milieu qui a adopté une autre conception, comme le caring ou l’apprentissage de la santé, il devra alors ajuster sa pratique.

Quant à l’infirmière qui possède une expérience, il est également important, au-delà du cadre légal de l’exercice de la profession, qu’elle clarifie sa conception de la discipline et donc de sa pratique. Pour prendre conscience de sa conception, le professionnel peut analyser une situation de soins, s’interroger si les valeurs véhiculées correspondent à ses propres valeurs. Cette pratique réflexive fait appel aux différents modes de développement des savoirs (voir chapitre 2).

Pour guider la réflexion, Johns et Freshwater (2005)24 ont formulé des questions pour faciliter la structuration du processus réflexif.

De ce fait, l’infirmière comprend et intègre les postulats et les valeurs, s’approprie les éléments essentiels du modèle conceptuel auquel elle se réfère. Ainsi, l’analyse réflexive rapproche de la pratique et favorise l’utilisation des savoirs de la discipline. Quant aux théories élaborées à partir de ces modèles, elles rendent la pratique plus lisible.

THÉORIES DE SOINS

Définition

Définition

Une théorie est « un ensemble de propositions qui établissent des relations déterminées entre les concepts en vue d’expliquer ou de prédire des phénomènes ». Les théories sont construites dans la continuité du modèle conceptuel. À travers une théorie, l’auteur exprime sa façon d’appréhender le réel, de décrypter des phénomènes et des situations. « La finalité est de produire une théorie de l’action, c’est-à-dire une conceptualisation qui soit à l’origine d’interventions de soins infirmiers pourvoyeuses de résultats les plus favorables pour le bénéficiaire25. »

Intérêt des théories de soins

Intérêt des théories de soins

Une théorie sert à expliquer le modèle conceptuel, et concourt également à faire reconnaître l’autonomie professionnelle des infirmières, autonomie que l’on retrouve notamment dans l’exercice du rôle propre. Elle s’appuie sur les savoirs issus du champ disciplinaire qui fondent sa spécificité. La théorie représente un aspect plus pragmatique que le modèle conceptuel, puisqu’elle propose à l’infirmière une définition plus spécifique encore des quatre concepts du métaparadigme (voir plus haut), et qu’elle précise les concepts qui en découlent. Elle oriente le recueil de données et permet de donner du sens aux informations recueillies afin de poser un diagnostic dans le domaine infirmier et de prescrire des interventions relevant de son rôle propre.

L’infirmière, en choisissant une théorie de soin, « chausse une paire de lunettes26 » spécifique pour explorer les domaines autres que la pathologie, pour évaluer la situation du patient. Ce sont les caractéristiques de la situation qui orientent l’infirmière dans le choix de la théorie retenue.

Par ailleurs, l’évolution des attentes de la population se modifie et nécessite une adaptation des réponses à apporter. En effet, le traitement d’une situation relevant de la promotion de la santé et de l’éducation sera plus pertinent avec la théorie de Moyra Allen que celle de Hildegarde Peplau, ce qui nécessite que l’infirmière ait une connaissance élargie de plusieurs théories de soins.

– Le choix de la théorie fournit à l’infirmière une façon spécifique d’investiguer et de comprendre la situation de la personne.

– L’infirmière analyse ensuite les données collectées, leur donne du sens en vue de poser un diagnostic infirmier en se référant à la taxonomie de la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association).

– L’infirmière est alors en mesure de prescrire des interventions dont elle aura l’initiative et la responsabilité. La théorie clarifie alors le but des soins infirmiers.

– Recourir à une théorie permet à l’infirmière d’avoir une grille de lecture pour analyser la situation du patient, déterminer la stratégie thérapeutique à mettre en œuvre et clarifier sa contribution.

– L’utilité des théories vient de leur capacité de fournir une vision globale des soins infirmiers. Elles proposent une façon de comprendre la situation du patient en aidant à organiser les données recueillies. Elles suggèrent des interventions de soins, mais également des façons pour les mener. Enfin, elles expliquent les résultats que doivent anticiper les infirmières lorsque les soins ont été prodigués.

Éléments constitutifs

Éléments constitutifs

La construction d’une théorie peut découler d’une opération mentale de déduction ou d’induction27.

– Une théorie déductive débute par la considération de certaines prémisses qui conduisent à des conclusions logiques. Dans ce cas, les théoriciennes sélectionnent des concepts issus d’autres disciplines et les adaptent aux soins infirmiers.

– Une théorie inductive considère des éléments descriptifs qui conduisent à faire émerger des lois. Dans ce cas, les théoriciennes analysent les cas rencontrés au cours de leur expérience et en déduisent les concepts.

Une théorie, pour avoir un impact sur la pratique, explicite clairement l’activité de l’infirmière, et devient ainsi prescriptive. Elle est structurée à partir des caractéristiques suivantes : la définition d’un but, une prescription pour l’action et une liste de méthodes permettant de diriger l’action vers ce but.

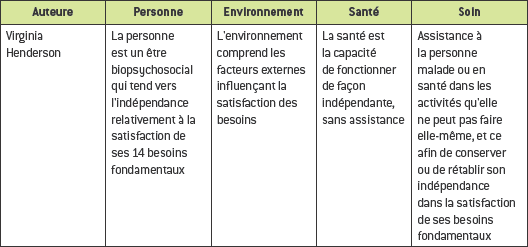

Théorie de Virginia Henderson

Théorie de Virginia Henderson

Prédominante en France depuis 1972, la théorie de Virginia Henderson est utilisée fréquemment lors de l’apprentissage des soins infirmiers et sert de référence dans de nombreuses structures de soins.

Virginia Henderson (1892–1996) est une infirmière américaine qui a travaillé en pédiatrie et psychiatrie. Dans le domaine de la recherche, elle a contribué au développement des soins infirmiers et à l’identification de la place de l’infirmière dans le monde de la santé.

En 1960, elle écrit sa conception des besoins des personnes et en déduit le rôle que devrait avoir l’infirmière. Selon sa conception, le rôle de l’infirmière consiste à « aider l’individu malade ou en santé au maintien ou au recouvrement de la santé (ou à l’assister dans ses derniers moments) par l’accomplissement de tâches dont il s’acquitterait lui-même s’il en avait la force, la volonté ou possédait les connaissances voulues, et d’accomplir ces fonctions de façon à l’aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible28 ».

Virginia Henderson énonce les postulats sur lesquels repose le modèle et à partir desquels elle développe les concepts clés.

Postulats et valeurs29

Postulats et valeurs29

Virginia Henderson énonce, dans sa conception des soins infirmiers fondée sur l’école des besoins, les postulats sur lesquels repose son modèle et à partir desquels elle développe les concepts clés au service de sa théorie. Elle conceptualise la personne comme un tout formé de 14 besoins fondamentaux et disposant des ressources nécessaires pour les satisfaire, chacun de ces besoins ayant des dimensions biophysiologiques, psychologiques, sociales et spirituelles. Toute personne tend vers l’indépendance dans la satisfaction de ses besoins fondamentaux et la désire. Cependant, le niveau d’indépendance peut se modifier. V. Henderson considère alors que le niveau acceptable dans la satisfaction des besoins est celui qui permet à la personne de manifester un état de bien-être lui correspondant. Le rôle de l’infirmière est de suppléer au manque de forces, de capacités, de motivation ou de connaissances de la personne, qui l’empêche de satisfaire ses besoins par elle-même30.

– Les postulats (vision du bénéficiaire de soins infirmiers) sont les suivants :

– l’individu malade ou en santé est un tout complet présentant 14 besoins fondamentaux ;

– le rôle de l’infirmière consiste à l’aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible.

– Les valeurs reflètent les croyances énoncées dans la définition du rôle de l’infirmière. De plus, au rôle propre de l’infirmière s’ajoute sa participation au plan médical, partie dépendante de l’exercice de la profession.

– Le but du service infirmier est de conserver et de rétablir l’indépendance de la personne de sorte que cette dernière puisse satisfaire elle-même ses besoins fondamentaux.

– Le rôle de l’infirmière consiste à « aider l’individu malade ou en santé […] au recouvrement de la santé […] par l’accomplissement de tâches dont il s’acquitterait lui-même s’il en avait la force, la volonté ou possédait les connaissances voulues, et d’accomplir ces fonctions de façon à l’aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible ».

Concepts centraux

Concepts centraux

Bénéficiaire du service/personne

Bénéficiaire du service/personne

Le bénéficiaire du service/la personne est un tout complexe ayant 14 besoins fondamentaux, chacun d’ordre biopsychologique et d’ordre psychosocioculturel. Toute personne tend vers l’indépendance relativement à la satisfaction de tels besoins et désire l’atteindre.

Environnement

Environnement

L’environnement est défini comme étant un milieu qui agit de façon positive ou négative sur la personne.

Concepts spécifiques

Concepts spécifiques

Le jugement clinique de l’infirmière porte sur la reconnaissance des besoins spécifiques non satisfaits et sur les sources de difficultés que la personne rencontre. L’infirmière cherche à découvrir la façon dont se manifestent les besoins. Elle consolide la force, la volonté et les connaissances des personnes dans la satisfaction de leurs besoins afin de prévenir la maladie, ou encore les remplace en période de maladies aiguës ou chroniques. Les soins prodigués visent à court terme la satisfaction des besoins ou, dans certaines situations, le droit à une mort paisible. Afin de rendre précis l’observation et le recueil des données nécessaires à l’interprétation des réactions de la personne, Virginia Henderson a élaboré des concepts spécifiques pour clarifier la pensée infirmière selon son modèle conceptuel.

Les principaux concepts sont les besoins fondamentaux, l’indépendance, la dépendance et les sources de difficultés.

Besoin fondamental

Besoin fondamental

Il s’agit d’une nécessité vitale, c’est-à-dire tout ce qui est essentiel à l’être humain pour se maintenir en vie et assurer son bien-être. Il existe 14 besoins fondamentaux : respirer ; boire et manger ; éliminer ; se mouvoir et maintenir une bonne posture ; dormir et se reposer ; se vêtir et se dévêtir ; maintenir la température du corps dans la limite de la normale ; être propre, soigné et protéger ses téguments ; éviter les dangers ; communiquer avec ses semblables ; agir selon ses croyances et ses valeurs ; s’occuper en vue de se réaliser ; se divertir et se récréer ; apprendre. Ces besoins sont reconnus et acceptés parce que maintes fois analysés. Chaque culture les interprète différemment et chaque individu les perçoit à sa façon.

Dans tout énoncé des besoins humains, il convient de tenir compte du fait que la motivation est plus forte chez certaines personnes que d’autres et qu’au cours d’une vie l’expression des besoins varie selon les âges de la vie. Même si tout individu a des besoins communs, ses besoins peuvent être satisfaits par une infinité de moyens ou de manières de vivre dont il n’est pas deux semblables. Cela implique que l’infirmière, si avisée soit-elle, ne peut jamais interpréter exactement les besoins d’une personne ou lui procurer tout ce qui requiert son sens du bien-être. Ce n’est que dans le cas de dépendance totale (coma) que l’infirmière peut décider sans l’avis du patient de ce qu’il convient de faire pour le bien de ce dernier.

Indépendance

Indépendance

Il s’agit de la satisfaction d’un besoin ou des besoins de l’être humain par des actions appropriées qu’il accomplit lui-même ou que d’autres font pour lui selon sa phase de croissance et de développement et selon les normes et critères de santé établis.

Dépendance

Dépendance

C’est la non-satisfaction d’un ou de plusieurs besoins de l’être humain par les actions inadéquates qu’il accomplit ou qu’il est dans l’impossibilité d’accomplir en vertu d’une incapacité ou d’un manque de suppléance.

Sources de difficultés

Sources de difficultés

La source de difficulté est la cause de la dépendance chez l’individu, c’est-à-dire tout empêchement majeur à la satisfaction d’un ou de plusieurs besoins fondamentaux. V. Henderson en distingue quatre sortes.

– Source de difficulté d’ordre physique : atteinte de l’intégrité physique par insuffisance intrinsèque de l’organisme, par insuffisance extrinsèque de l’organisme, par déséquilibre de l’organisme, par surcharge de l’organisme, etc.

– Source de difficulté d’ordre psychologique : atteinte dans l’intégrité du Moi.

– Source de difficulté d’ordre sociologique (rajouté à la conception de Virginia Henderson) : atteinte dans l’intégrité sociale (relation avec l’environnement et l’entourage).

Manque de connaissances : insuffisance de connaissance de soi, des autres et de l’environnement.

Tableau 3.III

Définition des besoins fondamentaux

| Besoins | Définitions |

| Respirer | Nécessité de l’être humain qui consiste à capter l’oxygène indispensable à la vie cellulaire et à rejeter le gaz carbonique produit par la combustion cellulaire |

| Boire et manger | Nécessité pour l’organisme d’ingérer des aliments et des boissons de bonne qualité et en quantité suffisante pour assurer sa croissance, l’entretien de ses tissus et maintenir l’énergie indispensable à son bon fonctionnement |

| Éliminer | Nécessité pour l’organisme de se débarrasser de ses substances nuisibles et inutiles qui résultent des différents métabolismes L’excrétion des déchets s’opère principalement par l’urine, les fèces, la transpiration, l’expiration pulmonaire et la menstruation |

| Se mouvoir et maintenir une bonne posture | Nécessité absolue pour tout individu de pouvoir mobiliser toutes les parties de son corps, afin d’accomplir les mouvements coordonnés et contrôlés indispensables à son bien-être Nécessité de maintenir en position anatomique les différentes parties du corps en mouvement ou au repos afin que les diverses fonctions de l’organisme puissent s’accomplir efficacement |

| Dormir et se reposer | Nécessité pour tout être humain de prendre suffisamment de sommeil et de repos dans de bonnes conditions, afin de permettre à l’organisme de trouver l’énergie nécessaire à ses activités quotidiennes et à son bien-être psychologique |

| Se vêtir et se dévêtir | Nécessité propre à l’individu de porter des vêtements adéquats, selon ses activités, pour maintenir la température du corps, protéger ses téguments (et préserver sa pudeur) |

| Maintenir la température du corps dans les limites de la normale | Nécessité pour l’organisme de conserver une température constante et normale pour éprouver du bien-être |

| Être propre, soigné et protéger ses téguments | Nécessité pour l’individu d’avoir une apparence soignée, de garder son corps propre, afin que peau et phanères puissent remplir leur fonction |

| Éviter les dangers | Nécessité pour l’être humain de se protéger contre toute agression d’origine interne ou externe pour maintenir sa santé |

| Communiquer avec ses semblables | Nécessité pour l’être humain d’échanger avec les autres (et avec l’environnement), sur un mode verbal ou non verbal au niveau sensorimoteur, intellectuel et affectif, dans le but de partager ses idées, ses sentiments, ses expériences, ses sensations, d’exprimer ses besoins et de comprendre ceux de son entourage |

| Agir selon ses valeurs et ses croyances | Nécessité pour l’être humain de conformer sa vie et ses pratiques à ses convictions et ses valeurs |

| S’occuper en vue de se réaliser | Nécessité pour tout être humain d’accomplir des activités physiques, intellectuelles, affectives, spirituelles qui lui permettent de satisfaire ses aspirations, de se valoriser et/ou d’avoir le sentiment d’être utile |

| Se divertir et se récréer | Nécessité pour l’être humain de se récréer par une occupation agréable dans le but d’obtenir détente et plaisir physique, intellectuel, psychologique, affectif et spirituel |

| Apprendre | Nécessité pour l’être humain d’acquérir des connaissances et des attitudes afin d’obtenir des comportements favorables au maintien ou au recouvrement de la santé |

Effets sur la pratique

Effets sur la pratique

La théorie clarifie le rôle de l’infirmière. Celui-ci consiste à « aider l’individu, malade ou en bonne santé, au maintien ou au recouvrement de la santé (ou à l’assister dans ses derniers moments) par l’accomplissement de tâches dont il s’acquitterait lui-même s’il en avait la force, la volonté ou possédait les connaissances voulues » et à remplir ces fonctions « de façon à l’aider à reconquérir son indépendance le plus rapidement possible ». L’infirmière assiste le malade dans l’accomplissement de ses 14 besoins.

Les soins infirmiers de base consistent à « aider le malade à… » par la mise en œuvre de soins physiques, psychologiques et éducatifs. Un tel programme (plan) d’assistance au malade est influencé par son âge, son tempérament, son niveau social et culturel et son degré de capacité physique et intellectuelle ainsi que par certains états pathologiques ou syndromes tels que le choc, la fièvre, l’infection, la déshydratation ou la dépression.

Un plan de soins écrit, élaboré par l’infirmière assure la continuité et l’unité des soins tout en étant suffisamment flexible pour pouvoir être adapté aux changements nécessités par les besoins du malade.

Quand elle dispense les soins, l’infirmière profite de l’occasion pour l’écouter, l’observer, le connaître ainsi que les membres de sa famille ; évaluer ses besoins et établir des relations humaines qui sont essentielles au succès de son œuvre, tout en assurant au malade des soins de la plus haute qualité possible.

Ce modèle, bien que toujours centré sur l’entretien de la vie, a évolué, puisque les soins contemporains visent davantage à accompagner le patient dans sa démarche de recouvrement de la santé qu’à le suppléer ou faire pour lui.

Théorie de Mac Gill

Théorie de Mac Gill

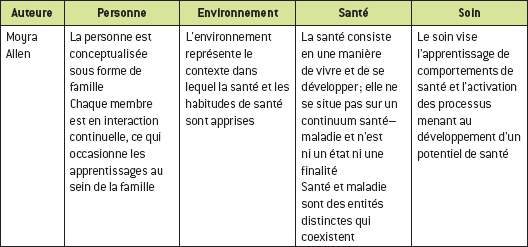

Moyra Allen31, infirmière et professeur à l’École des sciences infirmières de l’Université McGill, a conçu son modèle dans les années 1970. Il s’appuie sur les théories de l’apprentissage social et de la philosophie des soins de santé primaires.

Selon la théorie de l’apprentissage élaborée par Bandura en 1977, « tout être humain démontre à des degrés divers une capacité de se représenter et d’interpréter son environnement social, de se référer au passé et d’anticiper le futur, d’observer les autres et d’en tirer des conclusions pour soi et finalement, de s’autoréguler32. » Moyra Allen reprend cette vision. Selon elle, « tout être humain constitue un agent actif de changement pouvant modifier son comportement ou son environnement pour atteindre ses buts ».

La philosophie des soins de santé primaires « met en avant la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre une politique de santé appropriée et adaptée à la forme, à la fréquence et à la manifestation des problèmes de santé, tels qu’identifiés par la population […] (lutte contre la pauvreté, aspects nutritionnels, assainissement du logement, protection de l’environnement et plus grande justice économique et sociale) ».

Postulats et valeurs

Postulats et valeurs

– Les postulats constituant la base du modèle sont les suivants :

– « la plus grande ressource d’une nation est sa santé ;

– les individus, les familles et la communauté aspirent à une meilleure santé et sont motivés à y parvenir ;

– la santé s’apprend par la découverte personnelle et une participation active ;

– la santé est un phénomène familial ;

– les soins infirmiers sont une ressource de santé primaire pour les familles et la communauté33. »

– Les valeurs : la santé s’apprend ; la promotion de la santé et le partenariat de collaboration entre infirmière et famille/personne.

– Le but des soins infirmiers est la promotion de la santé, c’est-à-dire le maintien, le renforcement et le développement de la santé de la famille et de ses membres. À cette fin, l’interaction famille/personne et infirmière est caractérisée par la collaboration, la négociation et la coordination. L’infirmière est un agent facilitateur.

Concepts centraux

Concepts centraux

Famille/personne

Famille/personne

La personne est conceptualisée sous forme de famille. Cette dernière possède une grande influence sur ses membres et, inversement, les membres de la famille sont interdépendants. Ainsi, la famille est active ; elle tend à résoudre ses problèmes, elle apprend de ses propres expériences.

Environnement

Environnement

L’environnement s’entend comme l’environnement social au sein duquel l’apprentissage se réalise (situation ou milieu où les habitudes de santé sont apprises). L’apprentissage s’effectue dans diverses situations et divers environnements (foyer, garderie, milieu du travail, hôpital, etc.). La qualité de l’environnement est reliée aux conditions physiques dont la salubrité fait partie, aux conditions sociales favorisant les relations humaines.

Santé

Santé

Il s’agit de l’élément le plus important de ce modèle. La santé correspond à une façon de vivre et de se développer. Elle implique de faire évoluer le potentiel physique, psychique et social de chaque personne (son attribut est le coping, c’est-à-dire l’habileté à composer, l’effort déployé par la personne pour faire face à sa situation problématique). La santé ne se situe pas sur un continuum santé-maladie. La santé et la maladie sont plutôt des éléments qui cohabitent ; ils sont reliés entre eux et évoluent dans le temps.

Soin

Soin

Le soin vise à maintenir, renforcer et développer la santé de la famille par l’apprentissage de comportement de santé. L’interrelation entre la famille et l’infirmière est primordiale. Il s’agit d’une collaboration qui constitue la structure à la base des soins infirmiers centrés sur la situation de santé (situation-responsive nursing) et non l’entretien de la vie. La relation thérapeutique implique une pratique infirmière en lien avec d’autres professionnels de la santé ; elle se focalise sur les forces, les atouts et les potentiels de la famille qui peut apprendre de ses propres expériences.

Effets sur la pratique

Effets sur la pratique

L’infirmière qui s’inspire de cette conception dispense des soins orientés vers la promotion de la santé au sein de la famille. Elle favorise le développement, le maintien et le renforcement de comportements positifs en matière de santé. Elle aide la famille à accroître son potentiel de santé par des apprentissages, par le coping et par une participation active au maintien et au recouvrement de la santé35. À cette fin, l’infirmière se positionne comme étant une collaboratrice, elle déplace son attention de l’individu à la personne. L’infirmière prend en compte les ressources internes (personne et famille) et les ressources externes (environnement) pour définir et mettre en œuvre les actions à entreprendre selon une démarche exploratoire36 en 7 étapes.

– La situation. Le recueil de données correspond à une phase exploratoire durant laquelle l’infirmière vérifie vers quoi tend la personne pour retrouver ou améliorer son état de santé, à quoi elle est prête et comment elle compte s’y prendre. Il s’agit ici d’identifier les stratégies utilisées avec succès par la personne dans des expériences antérieures, et qui pourraient être réexploitées dans la situation actuelle. La collecte des données concerne la situation actuelle et la situation souhaitée.

– Le contexte. L’infirmière tient compte des répercussions de la situation sur la dynamique familiale dans son ensemble et sur chaque membre de la famille.

– La perspective. L’infirmière entrevoit à court, moyen et long terme la situation, son évolution et les événements qui l’influencent.

– La définition du problème. L’infirmière analyse les données, cherche l’explication de la situation la plus probable, définit une hypothèse, la présente puis la négocie avec la famille.

– La planification. L’infirmière fait ressortir les points forts et le potentiel de la personne/famille. Elle rédige le plan de soin thérapeutique et négocie les objectifs avec la personne/famille.

– L’échéancier. Les interventions sont programmées et le moment de leur réalisation est prévu avec la personne/famille.

– L’évaluation. L’infirmière évalue les réponses ou résultats obtenus, et ajuste les objectifs en fonction.

Durant la démarche exploratoire, l’infirmière peut recourir à différentes stratégies d’intervention reconnues par le modèle comme cohérentes avec l’objectif poursuivi38 :

– la négociation permet d’établir les priorités et les modalités de l’action, et a pour objectif le partage de la responsabilité et des actions entre la famille et l’infirmière, mais aussi entre les membres de la famille ;

– les pratiques d’empowerment39 ont pour objectifs la responsabilisation et l’habilitation de la personne/famille à faire face à la situation ;

– le recadrage devrait permettre d’obtenir un changement de perception concernant la situation, les solutions à trouver, l’efficacité personnelle de la personne/famille, le fondement d’une action ;

– le modeling a pour objectif l’apprentissage de nouvelles habiletés, qu’elles soient manuelles, cognitives ou relationnelles.

Cette théorie met ainsi en avant d’autres concepts, comme le coping ou l’empowerment.

Théorie de Rosemarie Rizzo Parse40

Théorie de Rosemarie Rizzo Parse40

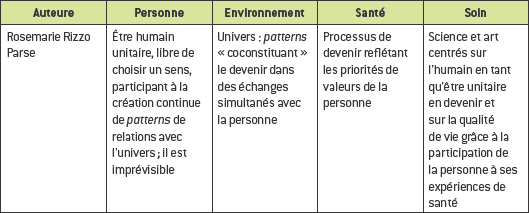

Inspirée par les conceptions de l’école de pensée des patterns, et notamment les travaux de Martha Rogers, Rosemarie Rizzo Parse présente une théorie, « l’homme-vivant-la-santé », nommée théorie de « l’humain en devenir ».

Postulats et valeurs

Postulats et valeurs

– Les postulats découlent de la pensée phénoménologique.

– L’être humain est vu comme indivisible, imprévisible et toujours changeant, co-créant sa santé et sa qualité de vie en échange mutuel avec l’environnement41 (qui intègre l’univers). Il est le leader de ses soins, il décide et participe aux choix.

– Les valeurs : la personne et l’infirmière sont partenaires ; c’est la personne qui précise la direction du changement souhaité, l’infirmière mettant en valeur le point de vue de la personne.

– Le but des soins infirmiers vise la qualité de vie selon le point de vue de la personne, de la famille ou de la communauté.

Concepts centraux

Concepts centraux

Famille/personne

Famille/personne

La personne est un être humain unitaire (indivisible), ouvert et libre de choisir une signification pour chaque situation qu’il vit, ses soins, etc. La personne est continuellement en devenir et établit des relations avec son environnement, ce qui contribue à la création de modèles (patterns).

Environnement

Environnement

Environnement et personne participent ensemble à leur « co-création42 » par l’intermédiaire d’échanges simultanés, en agissant en synergie avec l’univers. Le terme d’univers remplace celui d’environnement ; l’être humain et l’univers sont inséparables.

Santé

Santé

La santé est un processus de devenir ; elle exprime une façon personnelle de vivre des expériences. Il n’existe pas de niveau optimal de santé ni d’état de bien-être équivalent à la santé ; il s’agit d’un processus en mouvement qui incarne les différentes manières d’être d’un individu.

Soin

Soin

Les soins sont l’art de la science. Ils sont centrés sur l’être humain, unité vivante, et sur la participation qualitative de ce dernier aux expériences de santé. L’infirmière a un rôle de facilitateur ; elle accompagne la personne dans la direction que celle-ci a choisie et non dans celle qu’elle souhaiterait qu’elle prenne au regard de son propre cadre de référence.

Effets sur la pratique

Effets sur la pratique

L’infirmière qui fonde sa pratique professionnelle sur cette conception fait preuve d’une présence authentique auprès de la personne. Cette réelle présence favorise l’écoute attentive de l’expression de la personne, de sa perspective, de ses préoccupations, etc., ce qui permet à l’infirmière de comprendre le sens que la personne donne à sa situation. L’infirmière accepte le sens qu’accorde la personne à son expérience et initie avec elle les actions découlant des problématiques identifiées par la personne ; elle s’adapte à son rythme, son développement et ses choix.

Elle aide la personne à clarifier ce qui apparaît au travers de son expression et à favoriser une prise de conscience de la situation. L’infirmière s’adapte au rythme et à la progression de la personne pour toutes les actions ; elle n’anticipe pas à sa place et ne la devance pas. Son rôle consiste cependant à lui faire entrevoir le champ des possibles pour transformer ou faire évoluer les situations. Pour y parvenir, l’infirmière repère et mobilise les ressources pour progresser dans la transformation de la situation.

Pour R.R. Parse, l’explicitation qui consiste à rendre clair ce qui apparaît au travers de l’expression de la personne est dénommée l’« illumination d’un sens » ; la synchronisation des rythmes correspond à l’« imprégnation » qui consiste à s’adapter au rythme de la personne ; enfin, la progression de la personne dans les transformations envisagées correspond à l’« avancement ».

L’infirmière adopte alors une nouvelle approche : il ne s’agit plus de raisonner pour résoudre un problème, mais d’identifier le point de vue de la personne.

Le propos n’a pas été, dans ce chapitre, d’expliciter toutes les théories, mais de rendre compte, à partir de quelques-unes, de la richesse de la pensée infirmière et des différentes manières d’appréhender la situation des personnes et les soins.

S’ENTRAÎNER

VÉRIFIER SES CONNAISSANCES

QROC (Questions à réponses ouvertes courtes)

1. Définissez le métaparadigme infirmier.

2. Après avoir défini le paradigme, expliquez le lien qui l’unit au métaparadigme ; illustrez à partir d’un exemple.

3. Complétez le document ci-dessous.

4. Expliquez le lien entre école de pensée, modèle conceptuel, théorie et paradigme.

5. Complétez la figure ci-desous.

6. Définissez une théorie, indiquez ses buts et précisez le lien existant avec le modèle conceptuel.

7. Expliquez pourquoi un même professionnel peut avoir recours à des théories différentes.

8. Définissez les valeurs et le but des soins selon Parse.

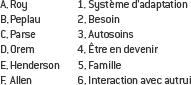

9. Reliez chaque paradigme à l’auteure lui correspondant.

10. Reliez chaque paradigme à une des expressions proposées.

12. Relier chaque modèle de soin à une de ces phrases.

| A. | Roy | 1. La personne fait constamment des choix à partir du sens accordé à ses expériences de vie. Elle a la capacité de co-créer sa vie. |

| B. | Peplau | 2. La nécessité d’aborder la famille dans son ensemble. Amener l’individu et la famille à développer son potentiel maximal. |

| C. | Parse | 3. Étudier la culture de l’autre sur le plan des soins, des valeurs, des croyances, etc. |

| D. | Allen (McGill) | 4. Les autosoins sont des actions qui permettent de se maintenir en santé. |

| E. | Leininger | 5. La personne a la capacité de s’adapter aux changements de l’environnement. |

| F. | Orem | 6. Importance de la relation soignant–soigné. |

| G. | Watson | 7. Aider la personne au recouvrement de sa santé par la reconnaissance des besoins fondamentaux non satisfaits. |

| H. | Henderson | 8. Cultiver sa propre sensibilité et celle des autres est un des 10 facteurs caratifs de son modèle. |

13. Reliez l’auteure de chaque modèle de soins à un mot clé.

CORRIGÉS

VÉRIFIER SES CONNAISSANCES

QROC

1. Le métaparadigme est le niveau le plus abstrait du domaine des sciences infirmières. Il précise les concepts centraux de la discipline et tente d’expliquer leurs relations afin de dégager les principes qui guident la pratique des infirmières. Il est composé de quatre concepts centraux dont la définition est la plus neutre possible, afin qu’ils soient utiles à l’ensemble de la communauté scientifique appartenant à la discipline.

2. Le paradigme représente l’ensemble des règles intériorisées comme normes, par une communauté scientifique, à un moment donné de son histoire pour délimiter et problématiser les faits qu’elle juge dignes d’étude. Il se caractérise par un système de pensée dominant, un courant de pensée, des concepts centraux et des théories, des processus et des méthodes. Le paradigme infirmier correspond aux courants de pensée, aux façons de percevoir et de comprendre le monde qui influencent le développement des savoirs et des savoir-faire au sein de la discipline. Il décline et met en lien de manière plus spécifique les quatre concepts du métaparadigme au regard d’une école de pensée et propose de nouveaux concepts qui en découlent. Ainsi, le paradigme explicite la conception de la pratique infirmière.

Illustration du concept du soin entre le métaparadigme et le paradigme de la catégorisation :

– Les soins représentent l’ensemble des interventions infirmières exécutées à la place de la personne ou en collaboration avec celle-ci, de même que les buts et les résultats de ces actions. (Métaparadigme)

– Le soin est centré sur la maladie. L’infirmière possède les connaissances et habiletés requises pour éliminer le problème de santé, combler un déficit, suppléer une incapacité. (Paradigme de la catégorisation)

4. Un modèle conceptuel apporte une perspective particulière à l’étude des concepts se rattachant à une discipline. C’est un ensemble de concepts et de propositions générales destinés à décrire ou caractériser des phénomènes. Il exprime une façon de concevoir la réalité qui est influencée par l’approche philosophique retenue par son auteur qui la définit selon l’école de pensée à laquelle il appartient. Le modèle conceptuel permet d’affiner les concepts du paradigme et d’en introduire des nouveaux. Les modèles conceptuels infirmiers décrivent la discipline et clarifient les buts de la pratique infirmière. Ils servent de base à l’élaboration des théories de soins.

6. Une théorie est un ensemble de propositions qui établissent des relations déterminées entre les concepts en vue d’expliquer ou de prédire des phénomènes. Elle est construite dans la continuité d’un modèle conceptuel. Elle définit de façon plus spécifique les quatre concepts de l’école de pensée, et les concepts qui en découlent. Elle représente un aspect plus pragmatique que le modèle. Buts : elle oriente le recueil de données et permet de donner du sens aux informations recueillies afin de poser un diagnostic dans le domaine infirmier et de prescrire des interventions relevant de son rôle propre.

7. Chacune des théories repose sur des concepts spécifiques et l’infirmière, en choisissant une théorie de soins, prend une grille de lecture particulière. Chaque situation étant singulière, il est pertinent au regard de ses caractéristiques de choisir la théorie la plus adaptée.

8. Les valeurs : la personne et l’infirmière sont partenaires, c’est la personne qui précise la direction du changement souhaité, l’infirmier met en valeur le point de vue de la personne. Le but des soins infirmiers est la qualité de vie selon le point de vue de la personne, de la famille ou de la communauté.

1Christophe Debout, « Théories de soins infirmiers, petit guide à l’usage des utilisateurs », Soins, n° 724, 2008.

2Ibid.

3Jacqueline Fawcett, Contemporary Nursing Knowledge : Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories, F.A. Davis Company, 2004.

4D’après « Évolution du paradigme infirmier et des théories de soins », EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Savoirs et soins infirmiers, 60-255-B-10, 2009.

5Christophe Debout, « Théorie de soins infirmiers, petit guide à l’usage des utilisateurs », art. cité.

6Voir Geneviève Roberton, Mémoire de fin d’études. Initiation à la recherche, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, coll. « Les Essentiels en IFSI », 2012.

7Kramer, 1997, cité in Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Soins infirmiers, fondements généraux, t. 1, op. cit.

8Christophe Debout, « Théorie de soins infirmiers, petit guide à l’usage des utilisateurs », art. cité.

9Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit.

10N. Chick, A.I. Meleis, « Transitions : a nursing concern », School of Nursing Departments Papers, 1986, p. 237–257.

11Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit., p. 30.

12Meleis, 1992, cité ibid.

13Cité in Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit. (de même que les autres références citées dans la suite de ce paragraphe).

14Monique Formarier, Ljiljana Jovic, Les Concepts en sciences infirmières, op. cit., p. 14.

15Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit., p. 49.

16Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit.

17Rosette Poletti, Les Soins infirmiers, op. cit.

18L’école des patterns a été créée dans le contexte du paradigme de la transformation.

19Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit.

21Walter Hesbeen, Prendre soin à l’hôpital, Paris, Masson, 1997.

22Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit.

23Patricia A. Potter, Anne Griffin Perry, Soins infirmiers, fondements généraux, t. 1, op. cit.

24Cité in Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit., p. 88.

25Christophe Debout, « Théorie de soins infirmiers, petit guide à l’usage des utilisateurs », art. cité.

26Chantal Neves, « Raisonnement clinique et modèles conceptuels, quelle dynamique pédagogique ? », Soins, n° 724, avril 2008.

27Rosette Poletti, Les Soins infirmiers, op. cit.

28Virginia Henderson, Les Principes fondamentaux des soins infirmiers du CII, CII, révision 2003.

29Les auteures Thorson et Halloran (2005), citées in Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit., soutiennent que cette conception est appropriée dans le contexte actuel d’une population vieillissante, de la croissance du nombre de maladies chroniques, du coût élevé du système de santé et du peu d’utilité des technologies en fin de vie.

30Lise Riopelle, Louise Rondin, Margot Phaneuf, Soins infirmiers, un modèle centré sur les besoins de la personne, Montréal, McGraw-Hill, 1984.

31Voir Karine Girard, Solange Lafaille, « Le Modèle McGill. Cadre de référence en soins infirmiers de la composante CLSC du CSSS-IUGS », Université de Sherbrooke, janvier 2006. www.csss-iugs.ca/images/from_fckeditor/fichiers/Cadre_reference_soins_infirmiers.pdf

32Ibid.

33Ibid.

35Voir Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit., p. 103.

36Selon cette conception, la collecte de l’information est un processus exploratoire auquel la personne/famille et l’infirmière collaborent.

38D’après Karine Girard, Solange Lafaille, « Le Modèle McGill », art. cité.

39Empowerment : « processus par lequel une personne ou un groupe social acquiert la maîtrise des moyens qui lui permettent de conscientiser, de renforcer son potentiel et de se transformer dans une perspective de développement, d’amélioration de ses conditions de vie et de son environnement » (Monique Formanier, Ljiljana Jovic, Les Concepts en sciences infirmières, op. cit., p. 162).

40Jacinthe Pépin et al., La Pensée infirmière, op. cit., p. 67.

41Françoise Maillard Strüby, « Une pratique infirmière selon l’humain en devenir : “Parse Nurse” en Suisse romande », Soins, n° 725 mai 2008.

42Terme inventé par la théoricienne.